キーワードは「多面性」

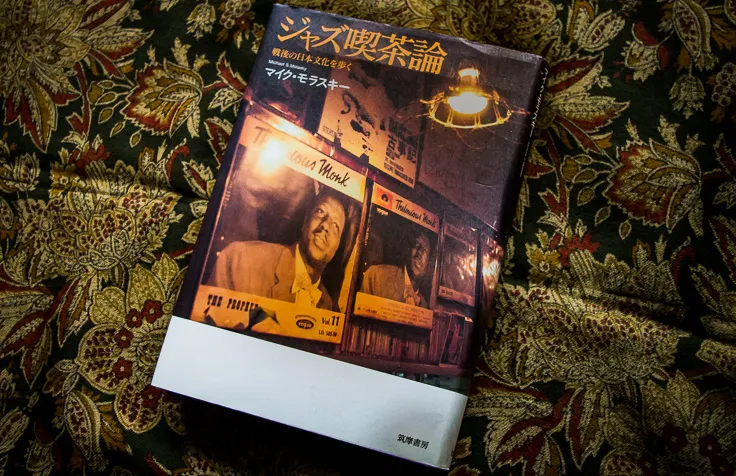

ジャズ喫茶についての本はいろいろあるが、その歴史や特徴についてまとめたものとなると、まずはマイク・モラスキーの『ジャズ喫茶論』(筑摩書房・2010年)と後藤雅洋の『ジャズ喫茶リアル・ヒストリー』(河出書房新社・2008年)の2冊を挙げなければならない。

早稲田大学国際教養学部教授のマイク・モラスキーはかつて熱烈なジャズ喫茶愛好家であり、後藤雅洋は今年で創業51年目を迎える東京・四谷のジャズ喫茶『いーぐる』の店主だ。

この2冊はともに著者の豊富な知見をもとに可能な限り公平かつ客観的な視点からジャズ喫茶の姿を後世に伝えようとしていることから、ジャズ喫茶を知るためには必須の参考資料となっている。

ただ、モラスキーの『ジャズ喫茶論』については、ここ数年、気になる読者の反応をSNS(Twitter)で見かけるようになった。

それは、同書への読後感想として「ジャズ喫茶というのは頑固なジャズ喫茶店主が客に自分の意見や趣味を押しつける場所ということがわかった」といった類のものだ。さらに「戦後日本のジャズ受容の歴史において、ジャズ喫茶は文化的な抑圧装置として機能した」といった趣旨の発言もときどき見かけるようになった。

SNSだけではない、ジャズ喫茶を紹介するメディアの中にも「かつてのジャズ喫茶は禁欲的な聴き方を客に強要する空間だった」という視点をときどき見かけるようになった。

このような現象には同書の影響力も一役買っているのではないかと思う。

しかし、それは同書を読み違えているというのが私の見解だ。確かにそのように受け止めてさせてしまう部分もあるが、注意深く読んでみると著者の本意がそこにあったわけではないことがわかってくる。

では何をもって「読み違い」と私が判断するのか、この点を中心にこれから書いてみようと思う。

本書は8つの章立てで構成されている。

- 第1章 あるジャズ喫茶初体験記

- 第2章 ジャズ喫茶とは何か

- 第3章 ジャズ喫茶人

- 第4章 基地の町から響くジャズ

- 第5章 目で捉える音

- 第6章 白黒からの脱却——前衛映画とフリージャズ

- 第7章 今治に行け

- 第8章 新たなジャズ喫茶史へ

第1章「あるジャズ喫茶初体験記」は、1976年にアメリカから日本にやって来て東京で暮らすようになった著者が、新宿で初めてジャズ喫茶の存在を知り、その日本独特の空間に違和感を覚えながらも「DIG」「DUG」「木馬」「ポニー」「タロー」「びざーる」などに常に出入りするようになったこと、そしてジャズ喫茶の魅力に憑かれ、日本国内を旅するときには行く先々の町でジャズ喫茶を探し出し、訪ねるようにまでなったことなどが書かれている。

第2章「ジャズ喫茶とは何か」は、ジャズ喫茶の定義と歴史について述べたものだ。著者は、ジャズ喫茶の定義を簡潔にまとめると「ジャズ喫茶——客にジャズ・レコードを聴かせることが主な目的である喫茶店」ということになるとし、ジャズ喫茶が生まれたといわれる昭和初期から、全盛期であった1950年代末期から70年代初期までの、ジャズ喫茶の変遷が説明されている。

第3章からは、ジャズ喫茶店主へのインタビューから得た情報も踏まえながら、より具体的に踏みこんで「ジャズ喫茶像」を描きだす試みが展開される。

そしてこの第3章が読者にとってもっともインパクトの強い内容になっており、一部の読者が「読み違え」をしてしまうその大きな原因は、この章にあるのではないかと私は思う。本書の印象を決定づけてしまうほど、この第3章は重要なのだ。

「ジャズ喫茶人」というタイトルがつけられた第3章は、冒頭で京都のあるジャズバーのマスターのエピソードが紹介される。

これは和歌山で1978年から営業を続けているジャズ喫茶の経営者夫妻の体験を再現したものだ。以下、少し長くなるが重要な部分なので要約なしで引用する。

たまたま夫妻が入店したとき、ほかに若い常連客らしい一人しかいなく、彼はバーカウンターを挟んでマスターと向き合いながらさんざん叱られていた。和歌山からの来店者がお店のドアを開けたとたん、最初に耳に入ったのはがんがん鳴るジャズレコードではなく、マスターの怒鳴り声だったのであるーー「お前は、ジャズのことは何も分かっておらんじゃないか!」と、若い客を罵っている。客が黙り込み、説教が続く。「なんで同じことを何度も教えなければならないのかよ!」などなど。

夫妻は入店したもののさすがに帰ろうと考えたが、狭いだけに一旦入ってしまえば帰りにくく、躊躇しながらカウンターに腰を下ろした。説教の合間におずおずと注文してみた ーー「あのー、すみませんが、ビールを‥‥‥」。だが、無我夢中のマスターは、「待ってくれ」と注文をはねのけ、そして紙二枚と鉛筆二本を取り出し、ふたりの前にボンと置き、「まず、君たちにとって「ジャズとは何ぞや」を、ちゃんと書いてくれ」と命令する。あっけに取られながら仕方がなくふたりは、一応、命令に従い、書き終えてからマスターに「答案用紙」を渡す。

マスターは読みながら、「うん、うん」とうなり、初めてふたりの顔をまともに見て、「結構ジャズのことが分かってるじゃないか」と言って、ビールをようやく出し、またその客に食ってかかった。「ほら! 彼らはちゃんと分かってんのに、お前はまだ全然だめじゃないか!」と憤慨して、かわいそうな青年をついに店の外に放り出してしまった。

まるで著者本人がここまでのやりとりを目撃したかのような迫真の描写だが、これは和歌山のジャズ喫茶経営者夫妻からの聞き取りをもとに再構成したものだ。

このジャズ喫茶経営者夫妻はこの体験について「少し驚きましたが、ジャズへのこだわりの現れだと思います」とし、「あのこだわりをもって今も元気でジャズ喫茶を守っていることには脱帽します」と同業者らしいフォローをしている。

これに対して著者は、このエピソードから次のようなジャズ喫茶論を導き出す。

思えば、「こだわり」という言葉は、ジャズ喫茶を考える上で欠かせないキーワードかもしれない。というのは、ジャズ喫茶のきわめて重要な役割は<鑑賞>を奨励し、育成することにあるからである。まず、ジャズを「芸術音楽」として鑑賞できるように、最適の聴取環境を提供することがその一面である。もう一面は、若い「ジャズ初心者」の客たちに対し、ジャズの「芸術性」に目覚めるように、つまり鑑賞できる力を育成するように、マスターが誘導することでる。結局、ジャズ喫茶であろうと名曲喫茶であろうと、<鑑賞>にまつわるこの二つの面は、昭和初期から現在に至るまで、音楽喫茶の存在理由のひとつであると言っても過言ではないだろう。

ただし、マスターのこだわりが強いからと言って、正真正銘の「通」だとは限らないだろう。また、ジャズが「分かる」「鑑賞できる」客を育てるというより、単に自分と同じこだわりを共有する客層を作っているだけだ、と勘ぐりたくなる。感化されやすい若者たちを閉鎖的な空間に押し込め、自信たっぷりの、個性の強いマスターのお説教にしょっちゅうさらすという状況なので、その恐れは大いにあるのではないだろうか。カルトまでいかないにせよ、その密閉された空間と絶対的な忠誠心を強要するところに、ジャズ喫茶と宗教の場と類似性を見出すこともできよう。愛媛県新居浜市にある「サンジェルマン」の秦正義店主がジャズ喫茶に入った始めの頃「何だか新興宗教に入ったみたいな感じがした」、と振り返っている。

そしてさらに著者は『「ウルサイオヤジ」の例を紹介しよう』と、もう一人のマスターのエピソードを紹介する。引用が長くなってしまうが、本書をまだ読んでいない方に説明するためには重要な部分なのでご容赦いただきたい。

上述の京都の店主は確かに極端だが、同時にひとつの「ジャズ喫茶オヤジ」のステレオタイプを無意識に演じているようにも思える。その役とは、ジャズ喫茶に限らず、おそらく東アジア文化圏全般で見られる型だと思う。武道などでの師弟制度の典型的な「厳しい師匠」が好例だろうーー初めに師匠は怖く近づきにくいが、弟子が忠誠心とマジメさを十分に実証すれば、師匠は面倒をよく見てくれるし、ときに案外優しい側面も見せる、というステレオタイプである。「ジャズ喫茶のウルサイオヤジ」もこの型の流れに位置づけられるのではないか、と私は考える。少なくとも、客との知恵/知識の差に基づく上下関係(力関係)、そして客に服従心を求める代わりにその「道」の真髄を教えてやる、という態度に共通点を見出すことができるのではないだろうか。

そう言えば、東日本のあるジャズ喫茶のインタビューで、当店は以前<私語禁止>の方針を厳守していたと聞いたとき、私は「それなら、マスターは客たちとほとんど会話を交わさないということでしょうか」と質問したが、それに対しマスターが「いいえ、話しますよ。ただ、やっぱり三年ぐらい通い続けてもらわないうとね‥‥‥」と、マジメに答えたことに愕然とした。なるほど、門前払いされてから三日間通い続ける、では足りず、ジャズ喫茶の場合は三年必要というわけか。さすがに厳しい世界である。それならジャズ喫茶のオヤジは怖い、というイメージが定着するのも無理ないだろう。しかし、客が頑張って通いつめたら、いつかマスターに声をかけていただけるかもしれないではないか!

その話を聞いた私は、心のなかで次のように叫んだのであるーー「いったい何様だと思ってんだよ! お前はいつからジャズの大先生になったというのか。確かにレコードはたくさん聴いている。本や雑誌も読んでいるおかげでジャズの雑学や、そのうんちくぐらいは披露できる。しかし、長年自分の店で従順な客に囲まれ、ろくな挑戦を受けたことはないじゃないか。空手に喩えれば、独学で型ばかりを覚え、黒帯を武道用具店で買ってきて自分の道場を開き、一度も実践に臨んだことがないのに、おとなしい弟子たちの前で大威張りに威張るようなものじゃないか!」などなど、次々と込み上げてくる反発的で無礼な言葉を抑えるのに必死だった(これゾ、ジャズ喫茶非国民の真髄!)

著者が「何様と思ってるんだ」と憤るように、ここで登場する2人のマスターはすこぶる感じが悪い。おそらく読者の大半も同感だろう。

ジャズ喫茶を体験したことのない読者の大半は、ここまで読んできて、ジャズ喫茶とはそういう場なのかと認識してしまうだろう。

また、「やっぱり自分が漠然と抱いていたジャズ喫茶のイメージは間違ってはいなかったのだ」と再確認できた思いになる読者もいるだろう。

しかし、次の箇所でそれまでのエピソードの意味が一変する。

言うまでもなく、ジャズ喫茶は以上のようなマスターばかりではない。全体をみればそんなマスターは少数にちがいない。本書のために私が行なった百数十軒のジャズ喫茶店主とのインタビューの経験からすると、確かに一匹狼で、しかも変わり者が多いことは否定できないが、実際にお会いし、しばらく話していて不快な思いをしたことはめったになかったことを付け加えるべきだろう(むしろ、私が相手に不快感を与えたのかもしれないが)。また、上記のマスター二人とも直接会ってインタビューしたのだが、いわゆるクセモノで社会的に不器用ではあるという印象は否めないが、決して悪い人たちではないと思ったし、彼らが私に対して、資料をくれたり、ほかの店のマスターを紹介してくれたりという親切さも見せてくれたことを付け加えたい。

ここまでやや怒りを含んだ言葉で著者は「ジャズ喫茶のウルサイオヤジ」について語ってきたのだが、「全体をみればそんなマスターは少数にちがいない。」と証言しているのだ。

「若者たちを閉鎖的な空間に押し込め、自信たっぷりにお説教する」ジャズ喫茶オヤジは少数派なのだということになると、その他多数の、一般的なジャズ喫茶店主はそうではないということになる。

ではなぜ、少数派のジャズ喫茶オヤジをここで取り上げたのかについて著者はこう説明している。

ただ、いくら少数派だったとはいえ、60-70年代の硬派ジャズ喫茶では、マスターが威張っていて怖い、というイメージが実際に定着したため、それが当時のジャズ喫茶を考える上で無視できない現象であることに変わりないだろう(ちなみに、東京四谷の「いーぐる」のマスター後藤雅洋は、このイメージを皮肉をこめて逆用し『ジャズ喫茶のオヤジはなぜ威張っているのか』という本まで出している)。

ここで注意が必要なのは、本書では一貫して「硬派のジャズ喫茶」と「ジャズ喫茶」を区別して慎重に表現を使い分けている点だ。

しかし、このような使い分けを注意深く読み取れるのは、私のようなジャズ喫茶オタクの類の人間だけであって、ジャズ喫茶経験のない読者には、「硬派なジャズ喫茶」と「ジャズ喫茶」の区別はおそらくつかないだろう。それらを一つにひっくるめて「ジャズ喫茶」と読んでしまうのではないか。

著者によると「若者たちを閉鎖的な空間に押し込め、自信たっぷりの、個性の強いマスターのお説教にしょっちゅうさらすという状況」を作り出していたのは、全体から見れば少数の「硬派なジャズ喫茶」だったということなのだが、そうとは読めずに、60-70年代のジャズ喫茶そのものが閉鎖的で抑圧的な空間だったと理解されてしまうおそれがあるのではないだろうか。

そして、著者の筆の運びを素直に読んでいくと、そのように読めてしまうのも無理はないとも思う。つまり、本書第3章のこの部分は読者の誤読を誘うような構造になってしまっているのだ。

ジャズ喫茶の姿を後世に正確に伝えるためには、まずは分母の最も大きな集団の形態について紹介し、その上でごく少数の特殊な存在として「硬派なジャズ喫茶」について言及する方法が適切だろう。

では、分母のもっとも大きな集団としてのジャズ喫茶とはどのようなものであったのか。

実は、本書はそのことを調査するために取材を重ね、多くの紙数を費やしてまとめたものなのである。

マイク・モラスキーは、本書の「はじめに」でこう書いている。

拙著で発表したジャズ喫茶論の分析および批判は、かなり的を射ているといまだに思っている点もある。とはいえ、実は刊行当時からいくつかの欠点を気にしていたので、いつか徹底的かつ総合的なジャズ喫茶論を書きたい、と内心思い続けていた。その主な欠点というのは、ジャズ喫茶の多面性を十分に描けなかったことである。同書での試論は主に自分の体験を中心にしていたので、もっと多様な体験と視点を取り入れてからジャズ喫茶を再考したいという願望が日に日に強くなった。とくに、東京以外のジャズ喫茶を調査する余裕がなかったために、わがジャズ喫茶論がかなり偏った結果になった、と反省していた。本書は、そのような欠点を正す新たなジャズ喫茶論への第一歩だと考えていただきたい。

つまり、本書のキーワードは「ジャズ喫茶の多面性」なのである。

この引用部分にある「拙著」とは、『戦後日本のジャズ文化』(青土社)のことだ。これはマイク・モラスキーが戦後日本の文化における「映画・文学・アングラ」についてジャズ受容の歴史と絡めあわせながら論じたもので、同書では、日本のジャズ受容の過程で独自な形で発達し、戦後日本のある期間において一つの文化的装置として機能したジャズ喫茶についても言及している。

著者自身が評価するように、『戦後日本のジャズ文化』で展開されているジャズ喫茶論は、のちの『ジャズ喫茶論』とベースとなる部分は同じなのだが、いわゆるフィールドワークの面で弱い点がある。そこに新たな知見を加え、補強してまとめようとしたのが本書である。

おそらくジャズ喫茶の多面性を述べるために、「ジャズ喫茶人」という章を設けて「こんな<ジャズ喫茶人>もいる」という一例として、若者を罵倒する京都のジャズバーのマスターのエピソードを紹介したのだろう。

だが、誰が読んでも強烈な不快感を覚え、ジャズ喫茶に対するネガティブな印象を増幅させるエピソードを「ステレオタイプ」なジャズ喫茶オヤジとしていちばん最初に並べてしまったため、結果として「ジャズ喫茶のマスターってイヤなオヤジだ」「ジャズ喫茶って不快な場だな」というイメージを植えつける効果をもたらしてしまっているように見える。

しかもそこはジャズ喫茶ではなくジャズバーであることが残念だ。

客である若者を怒鳴りつけ、初めて訪れてきた夫婦にも尊大に振る舞う京都のマスターの店はカウンターのみの狭く小さなジャズバーで、これは酒場だ。喫茶店と酒場では、店主と客とのコミュニケーションの質や濃度がかなり違う。

ジャズ喫茶は禁欲的という誤解

京都のジャズバーで繰り広げられたパワーハラスメント的な光景を取り上げた後、著者は「ジャズ喫茶と学校」について論じはじめる。

その際に引き合いに出されるのが、日本文化研究者のエクハート・デルシュミットが1998年に発表した1950-1980年代のジャズ喫茶の変貌についてまとめた論文だ。

これは『戦後日本のジャズ文化』でも紹介されていた論文で、モラスキーによると、ここでデルシュミットは、50年代のジャズ喫茶は<学校>であり、60年代は<寺>だったという論を展開している。

デルシュミットによると50 年代のジャズ喫茶マスターは客にとっては「教師」であり、ジャズ喫茶はジャズを勉強する「学校」として機能していたという。そして60年代になると「アルコール類の飲み物を出さない禁欲的趣向と店内の規則減収を徹底する「マスター」をありがたく推し戴く、<お寺>やカルトなみの宗教的空間のジャズ喫茶が増える。」としている。

ただ、よく誤解をされやすいのだが、デルシュミットがジャズ喫茶を<学校>であるとしたのは1950年代の期間であり、その後ジャズ喫茶は、60年代は<寺>、70年代は<スーパーマーケット>、80年代は<博物館>と、10年刻みでその機能が変化しているとしている。

つまりジャズ喫茶が抑圧的であったり禁欲的だったのは50〜60年代のことであり、それ以降はそのあり方が変質しているとしているのだ。

これに対してモラスキーは、「十年ごとにきれいに入れ替わるという主張には問題があると思う」としながらも「戦後四十年間の大まかな流れをよくまとめていると思う」とデルシュミットの分析を肯定的に評価している。

その上で、「一種の硬派な店」では、<学校>と<寺>という二つの役割が融合していたと見る方がより実態に近かったとし、次のようにデルシュミットの「ジャズ喫茶=寺、学校」説を強化している。

例の京都のマスターの発言に反映されているように、ジャズ喫茶店主の大事な役割のひとつは、顧客に「ジャズの真髄を教える」ことだと考えたら、60年代であろうと70年代であろうと、ジャズ喫茶はあくまでも<教育の場>として機能し続けていったことになるのだろう。ただ、その<教育の場>は普通の<学校>というよりも、禅寺並みの厳格なる環境で、厳しい師匠の許で<ジャズ道>を追求するという特殊な教育の場である、ということになる。

換言すれば、そのような硬派ジャズ喫茶は、「近代的な音源技術を中心とする前近代的な<教育の場>である」ということができよう。そして、そのような教育の場を可能にしていたのは、客たちが十代後半から二十代前半で、若かったということである。その点、近年のジャズ喫茶とはぜんぜん違うだろう。

読者によっては、このモラスキーの一文から「昔のジャズ喫茶は、ジャズを学ぶ学校だったのだ」と受けとめる人も少なくないだろう。

しかし、注意してみると、「学校や寺としてのジャズ喫茶」が当てはまるのは、当時のジャズ喫茶全体の一部の、「硬派なジャズ喫茶」に限って言及したものだということがわかる。

このあたりは、大変誤読を招きやすい。「硬派ジャズ喫茶論」という章立てにでもしていてくれたなら、誤読も少なくなると思うのだが。

また、これが硬派ジャズ喫茶論だとしても、「その<教育の場>は普通の<学校>というよりも、禅寺並みの厳格なる環境で、厳しい師匠の許で<ジャズ道>を追求するという特殊な教育の場である」とする見解には、私は異論を唱えたい。だが、この点についてはまた後で述べよう。

モラスキーは、かつての硬派なジャズ喫茶は<学校>や<寺>といった機能が、「表裏一体の、もっと複雑に絡み合っているものとして見なすべきだ」としたうえで、そこからさらに考えを広げていくべき問題があるとする。

しかし、ジャズ喫茶の機能を考えるとき、さらに視野に入れなければならないのは、顧客と店主の主観とその関係性だと思うーー簡単に言えば、いったい誰から見て<学校>や<寺>なのか、という問題である。同じジャズ喫茶に対し、店主たちと客たちとの間に認識の落差が当然ありうるし、客一人一人によってもジャズ喫茶に入る目的や意味が違うということも考えられるから、同時期におけるジャズ喫茶の多面性も見落とせないとように思う。まず、客の目から考えてみよう。

ここでモラスキーは、60-70年代前半のジャズ喫茶の客は音楽を楽しむために通っていたのが大多数であり、「まったく根拠のない数字ではあるが」と断ったうえでそれが70-80%だったと推定し、当時のジャズ喫茶の客を次のように分類、分析する。

- ジャズ音楽を単に楽しむための場。

- ジャズ的生き方(ジャズ哲学なるものを)学ぶ場。

- オーディオを楽しむための場。

- ジャズ音楽を勉強および鑑賞するための場、あるいはジャズが鑑賞できるようにその能力を育成する場。

- ミュージシャンとして上達するための意味での<ジャズ学校>。

- インテリや文化人に憧れる若者にとって<文化資本>を蓄積する場。つまり、ジャズ喫茶に通うことによってステータスが上がることが期待できる場。

- 違う表現(執筆や演劇など)のための刺激を与えてくれる場、<文化の拠点>としての場。

- 狭い部屋に住む学生にとって、気分転換や暇つぶしの場(コーヒー一杯の注文で長時間座っていられる魅力)

- フーテン、つまり不良少年・少女のたまり場、時間つぶしの場。

- ファッションとしての場(「ジャズ喫茶に行くのが格好いい」)。

- 地方のジャズ喫茶では<都会の匂い>を嗅がせてくれる場。

著者のこの分析はかなり的を射たものだと思う。

私自身の体験と照らし合わせても(私の場合はジャズ喫茶通いを始めたのは1977年頃からだが)、やはりジャズ喫茶にやってくる客はこんな感じだったように思う。さらに言えば、(1)と(2)の両方を兼ねた者とか、上記の傾向を複数備えた客がむしろ多かったのではないかと思う。

そして著者は、客だけではなく、店主にもいろいろタイプが分かれていて「実は大雑把すぎる感がある」としながら、「内向型」「外向型」「水商売型」の3つに分類して、それぞれの特徴を説明する。

60-70年代のモダンジャズ喫茶に多く見られるのが「内向型」と「外向型」で、モダンジャズ喫茶が主流を占める以前の50年代半ばによく見かけられたのが「水商売型」。この中でもジャズ喫茶店主に最も多いと思われるとする「内向型」について、著者は次のように説明する。

外部との接触を避けたがり、店内においても常連客以外には口をあまり利きたがらない。だから威張っていると思われがちが、必ずしもそうではない。実は内気であるゆえに、硬派のジャズ喫茶という無口な密閉された空間が性分に合い、ジャズも好きだということで、「ジャズ喫茶オヤジ」の道を自然に選んだという店主もいる。この内向型ジャズ喫茶店主は、言ってみれば今でいう<オタク>に当てはまると思う。

確かにジャズ喫茶の中でも特に古くから営業しているマスターはこういうタイプが多いと私も思う。

店を開業したいきさつを伺ってみると、大学を卒業して就職したものの会社勤めが肌に合わなかったとか、そもそも会社勤めをする気がなかった、できなかったという人が実に多いようだ。

こういうマスターの店に入ると、大抵、マスターは一言もしゃべらずにいる。まるで客であるこちらを無視しているのではないかと思わせることや、もしかして客が店に入ってきたことで不機嫌になっているのかと心配させられることが少なくない。

それで実際に話しかけてみると、それまでの仏頂面とはうって変わって、優しい笑みを浮かべながら楽しそうに話をしてくれるのだ。

ジャズ喫茶のマスターは愛想が悪いとか、怖そうという人は少なくないが、実際にはそういうマスターには人見知りの傾向があるケースが実に多い。ジャズ喫茶のマスターの大半は、この<内向型>があてはまるのではないかというのは、著者と同じく私の実感でもある。

また<外向型>は文字通り、周囲とはあまり壁を作らず、接客も苦にすることなく、店の内外でオープンに人間関係を築くことのできるタイプ。

そして<水商売型>。これはモダンジャズ喫茶ブームに便乗して、儲かりそうだからと開業したタイプのマスターだ。

ジャズ喫茶をやる前にも飲食店で下働きや経営をやっていたという人や、異業種から参入したケースも少なくない。

モラスキーは、この<水商売型>の店主と、<内向型><外向型>店主との間に線引きをしているようだが、私は、ジャズ喫茶店主というのは、昔から今に至るまで、潜在的に<水商売型>の素養を備えた人が多いように感じる。

モラスキーは、「硬派なジャズ喫茶で内向型のマスターは、芯からのジャズ好きで、金儲けに目もくれず、店の売り上げをすべて新盤のレコードやオーディオなどにつぎ込む、「クセモノでマニアック(またはオタク)ではあるかもしれないが、金儲けに左右されない、という意味ではどことなく潔いようにも映る」としているが、これはいささかロマンチックなジャズ喫茶マスター観ではないかと思う。

近年開業するマスターの場合は、定年後の退職金や年金支給があるケースや、自宅を改装したり、自己所有の物件で店を始めたので家賃がかからず、経済的に余裕があることも多く、こういう場合は、確かに金儲けは度外視というマスターも少なくないだろう。

しかし、昔のジャズ喫茶マスターは、開業当初はまだ20代から30代半ばで、店の収益に妻子の人生がかかっていることが多い。

もちろん、ほとんどのマスターはジャズ好きがもとで店を始めたことには間違いないだろうが、その一方でそろばん勘定もそれなりに常に頭に入れていないと店を続けていくことはできなかった。

また、事業欲そのものが強いタイプもいる。

その代表的な例が、吉祥寺「ファンキー」のオーナー、野口伊織だろう。

彼の父は、日本で最初のジャズ喫茶「ブラックバード」を開店した野口清二だが、「ファンキー」を父から継いでからは、「アウトバック」「西洋乞食」「赤毛とソバカス」「サムタイム」そしてロック喫茶「be-bop」など、70年代から80年代にかけて20店を超える飲食店をオープンさせた。

そしてこの野口にジャズ喫茶経営で大きな影響を受けたのが「メグ」の寺島靖国だ。

「メグ」は60年代末に開店した当初は「ジャズ道場」を謳っていたこともあり、硬派なイメージを寺島に持たれているかもしれないが、彼も「モア」「スクラッチ」「ジョンヘンリーの書斎」など、野口伊織と競いあうように吉祥寺にジャズの店を次々とオープンさせた。彼も潜在的な<水商売型>と呼べるだろう。

もちろん、大半のマスターは、野口や寺島ほどの経営の才や器用さは持ち合わせてなかったのだが、しかし実際には、60-70年代のジャズ喫茶店主の行動原理は、客が想像する以上に経営上の課題に左右されていることが多いのだ。

まず、当時のジャズ喫茶の最大の経営課題はレコード収集だった。他店に先んじて新譜を入荷し、より多くリクエストの応えるためにリストを充実させることに多額の投資をした。

60年代から70年代にかけては、ファンキーブームに始まり、次は新主流派、次はニュージャズ、次はクロスオーバー、次はロフトジャズといったように、次々と現れる新しい流行の波にレコード・コレクションを対応させていかなければならなかった。もちろんこれは趣味のレコード収集とは違う。

オーディオについても、60年代半ば過ぎから大衆も巻き込んだ、かつてないオーディオブームが国内に起こり、自店のシステムもそれに合わせてグレードアップするための設備投資が必要となった。

60-70年代はジャズ喫茶全盛期だが、それは店舗間での競争が最も激しかった時代であったことも意味する。他店に競り勝つためにはよりレコードを揃え、設備投資を行い、ジャズ専門誌に多額の広告費を払わなければならなかった。これは硬派のジャズ喫茶も同じだ。

もし、モラスキーが書くように当時のジャズ喫茶マスターが、ある種のマインドコントールを効かせて「師弟関係」を客と結び、客を囲い込むことができていれば、そこまで他店としのぎを削る必要はなかったはずである。

ただ、こうした状況はアメリカのアフリカン・アメリカンが通うプロテスタント系教会に似ているかもしれない。アメリカの都市部のアフリカン・アメリカンが多く居住する地域に行くと、まるで日本のコンビニエンスストアのように、1ブロックごとにあると言っていいほどたくさんの教会がある。

これだけたくさんあると、教会間での信者獲得競争は激しく、牧師の説教やクワイアも含めたゴスペルバンドの優劣で信者の人気が決まる。

60-70年代のジャズ喫茶は、「学校」というよりも「教会」に似ているかもしれない。「牧師の説教」は「マスターによるDJ」であり、「ゴスペルバンド」は「オーディオ」だ。そしてレコードが「神」。もちろんアメリカのプロテスタント系教会での牧師と信者の間には、東洋の儒教的な師弟関係はない。

いずれにしてもモラスキーによるこの「内向型」「外向型」「水商売型」という店主3分類は、著者自身が「実は大雑把すぎる感があり」と認め、「あくまでも一枚岩的な店主像を膨らませたい、ということを改めて確認する」ためのものだ。

この章の冒頭では京都のジャズバーのマスターをステレオタイプなジャズ喫茶店主像として提出してはいるが、実際にはジャズ喫茶店主像には多面性があるということを最後に確認してみたということだろうか。

そして「次章以降はもっと詳細にその多様性を掘り下げて行きたい。そのためには基地の町に出かけなくてはならない。」としてこの章を締めくくっている。

続く第4章の「地の町から響くジャズ」では、北海道から沖縄まで百数十軒のジャズ喫茶を訪問し、店主たちにインタビューしたフィールドワークの報告が中心になっている。

日本全国のさまざまな店との出会い、ジャズ喫茶店主たちの数奇なエピソードを織り交ぜながら、日本におけるジャズ受容の歴史やジャズ喫茶の変遷にも触れている。

この第4章はジャズ喫茶ファンにとっても興味深く、楽しく読める構成になっていて、本書の中では最も魅力的なものになっている。

そして最終章では「新たたなジャズ喫茶史へ」として、今も営業を続けている「老舗」、定年脱サラ店主がはじめた往年のジャズ喫茶への回顧的色合いの強い「伝統型新店」、そして従来のジャズ喫茶のカテゴリーには収まりづらい形態の「新型新店」の3つを現在のジャズ喫茶の姿として示し、未来への希望へとつなげて終わる。

しかし私は、ジャズ喫茶の隠された多面性と歴史をなるべく正確に捉え、次の世代のために記録を残すように努めたい。それもジャズ喫茶という異空間に対し、尊敬の念を表する方法ではないだろうか。本書がそのような困難な作業のための、いささかの足がかりになれば、私にとってこの上のない幸せである。

これが末尾の言葉だ。

最後に「ジャズ喫茶の隠された多面性と歴史をなるべく正確に捉え、次の世代のために記録を残すように努めたい。」とあるように、本書では「ジャズ喫茶の多面性」を描きだすことにかなり成功していると私は思う。

だが、「ジャズ喫茶とはかつては閉鎖的な空間で若者たちに強制的な教育を施した文化的抑圧装置だった」という印象を本書から読み取る人が少なからず出てくるのはなぜだろう?

それはやはり、著者が第3章で取り上げた2人のジャズ喫茶マスター(厳密には1人はジャズバー)のエピソードと、その後に書かれた「感化されやすい若者たちを閉鎖的な空間に押し込め、自信たっぷりの、個性の強いマスターのお説教にしょっちゅうさらすという状況なので、その恐れは大いにあるのではないだろうか。カルトまでいかないにせよ、その密閉された空間と絶対的な忠誠心を強要するところに、ジャズ喫茶と宗教の場と類似性を見出すこともできよう。」という記述によるところが大きいのではないだろうか。

著者は、このような人間的に歪んだ空間を60年代の「硬派なジャズ喫茶」の姿としているようだが、はたしてそのような店が実在したのだろうか。

「硬派なジャズ喫茶」の真実

マイク・モラスキーが指摘するような「硬派なジャズ喫茶」は、60-70年代にはほとんどなかったはずだと私は推測する。

なぜなら、まず60-70年代のジャズ喫茶の大多数は、マスターと客が直接やりとりをする機会が極めて少ないシステムになっていたからだ。

都会、地方に関係なく、当時のジャズ喫茶は、マスター1人とウェイトレス1〜2名という体制で営業をしている店が大半であった。

そして客からの注文取りや客への給仕はウェイトレスが行なった。客のリクエストもウェイトレスが応対をした。リクエストをしたい客は店に備えつけのリクエスト用紙に記入してウェイトレスに渡すか、リクエスト用紙のない場合は、ウェイトレスに耳打ちをして伝えた。帰る時のレジでの会計もウェイトレスが行なった。

店によってはウェイトレスではなく男性アルバイトの場合もあったが、いずれにしても、当時のジャズ喫茶では、客とマスターが直接会話をする機会は極めてまれだった。

客数が少なくなり、アルバイトを雇う余裕のなくなる80年代末までは、多くのジャズ喫茶はこういう営業スタイルだった。

つまり、マスターが客に指導したり、説教をする機会は、60-70年代のジャズ喫茶にはほとんどなかったのである。

3年どころではなく、何年通ってもマスターと会話を交わすことはほとんどないというのが昔のジャズ喫茶だった。

実際、私は1979年から1990年まで吉祥寺に住んでいたきには、ほぼ毎週「メグ」「A&F」「ファミリー」に通ったが、10年通ってもこの3軒のマスターと言葉を交わしたことは一度もなかった。

そして一度も会話をしたことがないということは、指導も説教も一度もされたことがないということだ。

「ファミリー」は店名の通り家庭的な雰囲気の会話も自由にできる店だったが、「メグ」と「A&F」は会話不可の「硬派なジャズ喫茶」といっていいだろう。そしてこういう硬派なジャズ喫茶ほど、ウェイトレスがいてマスターとは直接話ができない形態になっていた。

もっと言えば、当時の硬派なジャズ喫茶のマスターは、客との接触は極力避けていたのではないかとすら思えてくる。

いつもカウンターの奥で黙って座っているというのが、その頃のジャズ喫茶マスターのイメージだ。客の入店から退店まで、一度も愛想をふりまかなくてもいいようなシステムを作り上げていたのである。

マスターが客を叱るときがあるとすれば、それはウェイトレスが再三注意しても大きな声での会話をやめない、酔っぱらって醜態を晒す、触ってはいけない店のものに勝手に触るといったときぐらいだろう。

ジャズ喫茶のことをよく知らない若い人がときどき「リクエストをするとマスターに怒られるかも」といった心配をすることがあるが、そういうシステムなので、客のリクエストにマスターが難癖をつけるということはほとんどなかった。

むしろ「硬派なジャズ喫茶」ほど、マスターと客がジャズ談義を交わす機会はないのだ。

あるとすれば、かかっているレコードのジャケットを手に取った客がマスターに感想や質問を二言、三言交わすやりとりぐらいだろう。その際に客が知ったかぶりの知識をひけらかすようなことがあれば、マスターからは冷たい反応が返ってきたかもしれないが。

いずれにしても、よほどの馴染みでない限り、マスターの側からすすんで客に話しかけるということは、「硬派なジャズ喫茶」の場合はほとんどなかった。もしかするとかつての「硬派なジャズ喫茶」のマスターは、接客は自分の仕事ではないと考えていたのかもしれない。珈琲1杯でレコードとオーディオを提供すればそれで十分だろうということだ。

硬派なジャズ喫茶ほど、マスターと客、そして客と客とのコミュニケーションは薄かった。このことはモラスキーも認めている。

言い換えれば、どんなに「濃い」雰囲気を醸し出す硬派の店であろうと、ジャズ喫茶は<社交性>の薄い場である、ということができよう。あるいは、店内の雰囲気が濃ければ濃いほど社交性が薄い、と言うべきかもしれない。(『ジャズ喫茶論』第3章「ジャズ喫茶人」p83より引用)

だから、そのような社交性の薄い場で、果たして「感化されやすい若者たちを閉鎖的な空間に押し込め、自信たっぷりの、個性の強いマスターのお説教にしょっちゅうさらすという状況」が成立したのか、私はかなり疑問に思うのだ。

ただし、客足がめっきり少なくなった2000年代以降になってからは、マスターと客の会話の機会は多くなったと思う。つまり、客をかまってあげられるだけの余裕ができた、ヒマになったということだ。

60-70年代のジャズ喫茶はいつも混んでいた。4人掛けのボックス席で見ず知らずの4人が相席するということが通常だった。これだけ忙しいと、マスターは厨房作業やレコードを回すことに忙しく、客に指導をしたり、説教する時間も余裕もなかった。

最近ではマスターから客に「何かリクエストありませんか?」と話しかけることがごく普通になっているようだが、昔の「硬派なジャズ喫茶」を知る者からすると、まことに隔世の感がある。

慣れていない客の場合は、マスターから声をかけられると警戒してしまうだろうが、ここでマスターが説教を垂れるということはほとんどない。

これは多数のジャズ喫茶マスターに取材をして実感として私の中にあることなのだが、どのマスターも客に対しては店員としての分をわきまえていることがほとんどだ。

かなり名の知られた重鎮クラスのマスターでも、客に対しては慇懃で、傲慢な応対は皆無だ。ただし、ある地方のジャズ喫茶の温厚な人柄で知られる70過ぎのマスターが、「たまにウンチクぶったことを言われるとちょっと意地悪を言いたくなりますねえ」と話してくれたこともあるが。

マスターが語気を荒げることがあるとすれば、スタッフや同業者、身内と言ってもいいほどに慣れ親しんだ客に対してのみだろう。

これはジャズ喫茶に限ったことではなくサービス業全般に言えることだが、心を許した「身内」と、そうではない一般客——「部外者」との間には、目には見えない一線を引いて接する人たちが大半である。

いずれにせよ、本書で挙げられた京都のマスターの客を客とも思わない応対は噴飯もので、ああいう態度に共感するジャズ喫茶マスターなどいないだろう。私もジャズ喫茶で少し働いたこともあるのでわかるのだが、目の前の客からお金をいただく商売をやっていると、客に対して尊大な態度はどうしても取れなくなるものだ。

そして、商売をやっている人間というのは、本質的に、客に喜んでほしいものなのだ。これはサービス業に従事している人間の性質といってもいいだろう。それゆえに、客に対して専横的に振る舞い、マインドコントロールを図ろうとまでするジャズ喫茶店主が本当にいたのかどうか。私にはどうしてもそうは信じられないのである。

また、モラスキーが本書で引用している日本文化研究者デルシュミットの論文によると、60年代のジャズ喫茶は「アルコール類の飲み物を出さない禁欲的趣向」と分析されており、60年代のジャズ喫茶が禁欲的だったと説明する論拠として挙げられることがあるが、これは日本の喫茶店の営業形態についての誤解から生まれたものだと思う。

昔も今もジャズ喫茶の大半はビールを始めアルコール類の飲み物は出している。1952年から53年にかけて営業していたモダンジャズ喫茶の草分け、新橋の「オニックス」では焼酎ベースの「オニックス・フィズ」が人気だったと当時のウェイトレスが述懐している。ジャズ喫茶はいつからジャズ喫茶になったのか(3ページ参照)

それでも大半のジャズ喫茶で客がコーヒーを飲んでいたのは、アルコール類よりも安かったからという客の経済的な事情によるところが大きい。

アルコール類を出さなったジャズ喫茶といえば、上野の「イトウ」や横浜の「ちぐさ」が有名だ。どちらも戦前から営業している店で、年配のマスターは「ジャズ道の師匠」に見えなくもなかった(筆者注:『イトウ』は戦前は『アメリカ茶房』という名で営業していた)。

しかしこの2店がアルコール類を出さなかったのは、「厳格なジャズ道」とは違った理由があった。

「イトウ」も「ちぐさ」も開業して以来、ずっと「純喫茶」の看板を掲げたてきた喫茶店である。

「純喫茶」というジャンルもジャズ喫茶と同様に日本固有のもので、これは「アルコール類は出さない、純粋に喫茶のみの店」ということだ。

そして、戦前から現在に至るまで、「カフェ」と「喫茶店(純喫茶)」には、食品衛生法上の違いがある。

食品衛生法では、飲食店の許可には「飲食店営業許可」と「喫茶店営業許可」の2種類がある。

「カフェ」とは、アルコール類の飲料の提供や加熱以外の調理も行うことのできる「飲食店営業許可」の認可を得た店であり、「喫茶店」とは、アルコール類以外の飲料と茶菓などの提供に限られる「喫茶店営業許可」の認可を得たものだ。

われわれは何気なく「カフェ」と「喫茶店」を同じものとみなしがちだが、両者には食品衛生法による区別があるということだ。

「ちぐさ」と「イトウ」が飲食店営業許可を取得していたかどうか、私は知らないが、「ちぐさ」の場合は開業当初から横浜の喫茶店組合を組織していたことや、「イトウ」は正式には「イトウコーヒー店」という屋号であったこと、両店ともに料理メニューがなかったことを考えると、どちらも「喫茶店営業許可」に区分される店だったのだろう(筆者注:吉田店主の死後、移転して社団法人により2012年から営業再開した現在の『ちぐさ』はアルコール類も提供している)。

つまり、「イトウ」や「ちぐさ」は、わざと酒を出さなかったのではなく、食品衛生法上の理由により酒は出せなかった、ということなのだ。

ジャズ喫茶でもアルコール類や飲食メニューを普通に扱うようになった70年代以降も両店主が飲食店営業許可を取らなかったのは、酔客相手の商売をしたくなかったという理由がおそらくあったのだろう。

そういう意味では禁欲的と言えなくもないが、それは長年続けてきた商売のやり方を変える必然性がなかっただけであり、それをまるでわざとアルコール類を出さなかったとするのは、誇張だろう。

50年代から60年代にかけて営業していたジャズ喫茶の中には「純喫茶」から転じた店が少なくなく、デルシュミットによる「60年代のジャズ喫茶はアルコール類の飲み物を出さない禁欲的趣向だった」という分析は、日本固有の食品衛生法上による区分という要件を見落としていたのだと思われる。

さらに言えば、もしアルコール類を出さないことが禁欲的であるなら、かつて日本全国に多数あった純喫茶も禁欲的な場所ということになってしまうが、それは喫茶という娯楽、生活様式、文化に対する誤解と言っていいだろう。

60年代のジャズ喫茶が決して禁欲的な空間ではなかったことを示す資料を一つここに挙げる。これは『スイングジャーナル』の1967年5月号に掲載された「うちの看板娘」という、ジャズ喫茶のウェイトレスにスポットを当てた記事だ。前後の脈絡はなく、唐突に見開き2ページで登場している。

掲載店は東京・中野「サンジェルマン」、東京・駒込「ジャズ・ギャラリー」、東京・新宿「汀」、東京・吉祥寺「ファンキー」、東京・池袋「ファニー」、東京・中野「ローン」の6店。いずれもこのころの同誌に毎月出稿しているジャズ喫茶で、おそらくこれはクライアントへのサービス的な意味合いを持ったタイアップ記事だろう。

いずれの店も特別に「硬派な店」という評判のあったわけではないが、かといって「軟派」というわけでもなく、60年代のジャズ喫茶の中では標準的なスタイルの店といっていいだろう(『ローン』はのちに同じ中野で移転してJBLパラゴンで知られたジャズ喫茶『ビアズレー』となる)。そして、ウェイトレスのいる普通の喫茶店とあまり変わりのない雰囲気だ。

同誌がこのようにジャズ喫茶のウェイトレスに焦点を当てたのはおそらくこの記事が初めてだと思うが、この後、同誌ではごくたまに「ジャズ喫茶女子」的な切り口の記事が登場している。

まず、見開きの一番左端に掲載されている「サンジェルマン」の三田村さんへの取材記事を読むと、私自身にも覚えのあることで苦笑してしまう。

高校生のとき、友達と渋谷のジャズ喫茶に入ったのが縁で7年。好きなプレイヤーはロリンズ、ホーキンス、ミンガスなど男性的なのにシビレちゃうそうだ。リストにないレコードをわざとリクエストする人は嫌い。小さなお店で皆んなで聞くことをわきまえてくれる人が好きと1にも2にもお店第1主義。どうりで! マスターとはアツアツの新婚さん〝シアワセだなあー〟

「リストにないレコードをわざとリクエストする人は嫌い」とあるが、私も学生時代は、わざとそういうリクエストしたことが度々ある。

そのレコードが店にない場合は、ウェイトレスが自分の席にやってきて「申し訳ありません」と丁寧にあやまってくれるのだ。そしてまた新たなリクエストをお願いする。そのぶん、ウェイトレスと話をする機会が増えるというわけだ。付け加えておくと、私はリストに載っていないものをリクエストするといった迷惑なことはしない。リストにはあるが、たぶんもう店には置いていないだろうなというものに目星を付けるのである(収納スペースなどの物理的な理由により、かける頻度の低いレコードは店の棚から引きあげている店はよくある)。

私が通っていたのはいわゆる「硬派」で定評のある店だったが、こうしたヨコシマな目的でやってくる客もいるのだ。そしてどうやらそんな邪悪な客は特別な存在でもなかったようで、モラスキーも本書で次のように書いている。

そして単なる暇つぶしやファッション感覚で来ているでもないのに、毎日欠かさず同じジャズ喫茶に通ってくる客がいる。彼らはだいたい気に入っているウエイトレス(またはウエーター)を狙っている。しかも意外に、そのような客の話を聞いたのは、主に私語禁止など厳格な硬派ジャズ喫茶であった。上述の「ポルシェ」で何人かの客とウエイトレスが出会い、後に結婚したそうである。

これは本書の第3章「ジャズ喫茶人」の中の「出会い系サイトとしてのジャズ喫茶」という項目で書かれていることだ。ここに紹介するスイングジャーナルの記事を見ても、昔のジャズ喫茶には異性との出会いの場としての一面もあったことがよくうかがえる。

「サンジェルマン」の右隣の「ジャズ・ギャラリー」の大野さんへの取材記事も興味深い。

〝エッちゃんテレないで! もっといい顔して〟とまわりから声がかかる。〝昼間は高校生ばかりなんですよ〟とカウンターの中で囲まれてご満悦そうなお嬢さん。ジャズ歴6年。〝ジャズのことから皆さんの人生相談まで承ります〟がこの店での仕事。お酒と山登りがジャズ以外に好きなこと。〝じゃ男性は?〟男の子よりお店を一軒持ちたいときっぱり言い切ったアネゴハダでした。

校則が格段に厳しくなってしまった今では想像のできないことかもしれないが、「昼間は高校生ばかり」というところは興味深い。

写真の客もおそらく高校生だろう。彼らは放課後ジャズ喫茶にやってきて歳上のお姉さんと会話をしながら大人の気分を背伸びして味わっていたに違いない。

そして「ジャズ・ギャラリー」の右隣の新宿の「汀」は、50年代後半にオープンした店でこの中では一番古い。その前身は戦前、渋谷で営業していた「デューク」というジャズ喫茶で、戦後になってからしばらくは新宿で「ブラウンスウィック」という店名で営業していたようだ。先進思想家や芸術家、映画関係者、作家などが常連に多く、平岡正明と馴染みが深かったことでも知られる。

〝今のジャズ・ファンはムードが好きなのかしら〟と入店以来6年目になる経験からみた厳しいお叱りの言葉。黒人文学、詩、芸術を愛する彼女の夢はジャズ評論家になること。この店のレコード買入選定も全部引き受けているというから女性というより女史に近い。ジャズを前向きの姿勢で熱心に勉強したい人なら誰でも教えてくれるという。ただし彼女の勤務時間は夕方5時まで。

見開き右ページの3軒の記事は取材者の文面があまりにもジャズとは関係なく他愛ないものなので、ここでの書き起しは控えておく。

こういう企画記事には女性を商品化している点が間違いなくあると思うが、60年代のひたすら禁欲的というわけではなかったジャズ喫茶の雰囲気が伝わってくるものだと思う。

もうひとつ、次の広告を見ていただこう。これは吉祥寺の「メグ」が新しくスピーカーを購入した時のものだ。スイングジャーナル1971年8月号。

当時の「メグ」は「ジャズ道場」をキャッチフレーズとしていたが、スタッフらしき女性たちをシューティングしたこの広告からは「うちの看板娘に会い来てください」という、集客のための軟派なメッセージが読みとれる。

60年代から70年代にかけてのジャズ喫茶の客の大半は10代後半から20代半ばの独身男性で、30代以上の客はかなり少なかった。当然、異性を意識する客も多くなるし、そこを集客の狙いどころとする店もあった。

このような空間を禁欲的な<学校>とか<寺>と比喩することがはたして適切なのかは、やはり疑問の余地があるところだ。

ジャズ喫茶のオヤジごときが

60年代のジャズ喫茶マスターが、若者たちから「師匠」と崇めたてられるほどの存在だったかというとこれもかなり疑問だ。

90年代に入る頃まで、ジャズ喫茶マスターはいわばジャズ業界の黒子的存在で、メディアに登場して脚光を浴びることはほとんどなかった。

『スイングジャーナル』を始め、『ジャズ批評』『JAZZ』といった雑誌メディアにジャズ喫茶マスターが登場する機会は、戦後の50年代から80年代末まで、数えるほどしかない。

その登場の仕方もジャズ喫茶の営業的な側面を語る座談会とか、オーディオ企画で高価なシステムの所有者として取材されるぐらいのものだ。

例外として『ジャズ批評』で「DIG」店主中平穂積、「ジニアス」店主鈴木彰一、「ファンキー」店主野口伊織の3氏によるディスクレビュー鼎談が掲載されたり、「パノニカ」店主中山信一郎が筆をふるうこともあったが、90年代以降のように頻繁にジャズ喫茶店主がジャズ評論家的な立場でジャズについての論考を発表するとか、ディスク・レビューやライナーノーツを執筆することはほとんどなかった。

このことが何を意味するかというと、当時の編集者はジャズ喫茶店主にジャズの原稿が書けるとは思っていなかったということだ。

ジャズ喫茶マスターがジャズ専門誌で連載をもったのは吉祥寺「ファンキー」店主の野口伊織が1978年に『スイングジャーナル』に1年間執筆した「野口伊織のJAZZ喫茶経営学12章」が初めてだろう。

その内容はタイトル通りジャズ喫茶についてインサイダーの視点から書くというもので、ジャズ評論的な要素はかなり少なかった。

ジャズ喫茶店主が書く機会といえば、関東のジャズ喫茶経営者の親睦団体だったMJL(モダンジャズリーグ)の会報誌やミニコミぐらいのもので、商業出版に限ると単著はおろか共著もないというのが80年代半ばごろまでの状況だった。

もしかするとジャズ喫茶店主による初めての商業出版は村上春樹の『風の歌を聴け』(講談社・1979年)だったかもしれない。

こうした状況を一変させたのが、1987年に吉祥寺「メグ」店主、寺島靖国が上梓した『辛口JAZZノート』(日本文芸社)だ。

それ以前の1983年ごろから『スイングジャーナル』や『ジャズ批評』でジャズ喫茶店主が自身のジャズ論を執筆する機会は少しずつ増えてきてはいたが、同書が10万部近いベストセラーとなったことをきっかけに、たくさんのジャズ喫茶店主が次々とジャズ言論の世界に登場した。

寺島のフックアップで登場した「いーぐる」店主後藤雅洋を始め、東京・神保町「響」の大木俊之助、東京・吉祥寺「A&F」の大西米寛、「ファンキー」の野口伊織、東京・中野の「ビアズレー」原田充、東京・下北沢「レディジェーン」の大木雄高、岩手・一関「ベイシー」の菅原正二などが、雑誌でジャズ評論やコラム、ディスク・レビューを執筆したり、ジャズがテーマの対談や座談会に登場したり、単著や共著を出版するようになる。

日本のジャズ言論界は、戦後から80年代半ばまでは「評論家の時代」だったが、90年代は「ジャズ喫茶店主の時代」と呼んでもいいぐらい、ジャズ喫茶マスターが存在感を高めることになった。

確かにこのような90年代以降のジャズ喫茶店主像をもとにすると、60-70年代のジャズ喫茶のマスターが「師匠」と崇められていたと想像する人も出てくるだろう。

しかし当時を振り返ってみると、ジャズ喫茶のマスターにはまだそれほどのステイタスも知名度もカリスマ性もなかったというのが本当のところだ。

1983年からスタートした『ビッグコミックスピリッツ』(小学館)の連載「美味しんぼ」がきっかけとなって戦後最大のグルメブームが到来し、1993年に登場したテレビ番組「料理の鉄人」に象徴されるように飲食店店主に光が当てられ、メディアから敬意を持って取り上げられるようになったが、それまでわが国では飲食店店主の社会的地位は概してそれほど高くはなかった。

飲食店はサービス業なので、どうしても客から一段低く見られることが多く、今でも飲食店でことさら横柄に振る舞う年配の人を時折見かけるのも、昔の職業観の名残と言っていいのではないかと思う。

日本のジャズ・メディアが長いあいだ、医師や大学教授にジャズ評論を書かせることはあってもジャズ喫茶店主にそれを期待してこなかった一因もそこにある。また、読者のニーズもなかったということだろう。

今では様々なジャンルのたくさんの飲食店店主がテレビや新聞、雑誌に登場するし、本も出版するが、メディアでの扱いがそのように変化したのはここ20〜30年ぐらいのことなのだ。

寺島靖国のベストセラー、『辛口JAZZノート』と同じ編集者の手によって、ジャズ評論の重鎮、岩浪洋三が『こだわりJAZZノート』(立風書房)を1993年に上梓するが、その際、岩浪は前書きの部分に「最近タケノコのように出てきた〝ジャズ喫茶のオヤジごとき〟が書いた独断と偏見に満ちたジャズ本(ほん)に対して正統的由緒正しいジャズ評論家の正しい本こそ今こそ求められている」と書いていたという。

これは1993年発行のスイングジャーナル臨時増刊号『モダン・ジャズ読本’94』の「SJ覆面座談会’93 いま改めてジャズ・シーン問題は発言をブッタ斬る!」という、スイングジャーナル編集部員5人の座談会記事によるものだ。

ところが、岩浪の『こだわりJAZZノート』には、このジャズ喫茶のオヤジごとき云々という記述はない。それに該当すると思われる部分は、次のようになっている。

かつては日本のジャズ界にも、現在にくらべると、もうちょっと明確にジャズ評論家やジャズ評論といったものが存在したが、最近はジャズ評論家という独立した存在は少なくなり、ジャズ喫茶のオーナーやジャズ雑誌の編集者、ディスコグラファー、レコード・コレクターなどが自由に発言し、文章を発表するようになった。このジャズ評論の自由化現象もたしかに面白いが、文字通り独断と偏見にみちている場合も多く、ジャズ評論やジャズ・エッセイが混乱をきたしていることもまたたしかである。

そこでちょっと「これでよいのか、ジャズの見かた、聴きかた」といったものが書きたくなった。それが本書である。 (岩浪洋三『こだわりJAZZノート』立風書房 「まえがき」より抜粋)

SJ 編集部員による覆面座談会は同書が出版される前に新刊情報として披露されたものなので、もしかすると同書の校正段階で書き換えられたのかもしれない。

仮に岩浪がこの座談会のようなことを本当に書いていたとしても、岩浪が2012年に亡くなるまで、岩浪と寺島は親友と呼んでもいい関係だったようなので、いわばプロレスの八百長のようなエンターテインメントだったのだろう。

しかしSJ編集部員が「待ってました、岩浪さん!」というノリで語り合っている様子を見ると、この「ジャズ喫茶のオヤジごときが」という差別意識は、あながち岩浪個人の冗談では片づけることのできない、当時のジャズ界の空気を表していると思う。

ちなみにこの座談会には次のような記述もある。

これまで売れなかった評論家の本もジャズ喫茶のオヤジ本につられて売れそうだ。とにかく評論家にショックを与えたオヤジ本はすごい。寺島靖国、後藤雅洋、大木俊之助の三氏はベストセラー・ジャズ作家で評論家を越えている。若者たちの教祖だもんね。

「若者たちの教祖」という表現にはやや誇張を感じるが、90年代以降、ジャズ喫茶マスターに対する世間の評価に変化があったことは間違いないと思う。

著作を出版したり、メディアに頻繁に顔を出すようになってくると、やはりそこから「権威」が生まれる。彼らを信奉し、追随するジャズ・ファンが現れるのだ。

かつてはジャズ界のアウトサイダーであったジャズ喫茶マスターのポジションが、90年代を境に変動した。そして、権威として存在感を発揮し始めると、それに対する反発も生まれる。

これは私個人の体験に過ぎないのかもしれないが、80年代末頃までは、ジャズ喫茶やジャズ喫茶マスターという存在についてネガティブに語る人に出会ったことはほとんどなかった。

また、それまでのメディアにおけるジャズ喫茶の露出の仕方を調べていただくとわかるのだが、「ジャズ喫茶は抑圧的な空間」といった類の表現はほとんど出てこないし、そういう切り口の記事もない。

雑誌の読者投稿欄などにも、ジャズ喫茶批判のようなものはまったく見当たらない。モラスキーが書くような60-70年代の硬派ジャズ喫茶の姿を伝える記述はほとんど出てこないのだ。

70-80年代は会話禁止の店が今よりもはるかに多かったが、それでも私の周囲にはそのルールを批判的に語る者はいなかったし、そもそも「会話禁止」がトピックスになることもなかった。

だが、ここ最近——この10年ぐらいのことと感じているが、ジャズ喫茶への揶揄や批判的な意味合いを込めて「ジャズ喫茶は会話禁止だから(自由がない)」云々の表現をSNSなどでよく見かけるようになってきた。

それまでは見えてこなかった声がSNSの普及によって可視化された面もあるのかもしれないが、私の印象では、「会話禁止」を筆頭に「マスターに説教される」「マスターや常連客にジャズの知識がないとバカにされる」といった内容をSNSに書き込んでいる人の大半が、ジャズ喫茶経験が少ないか、もしくはジャズ喫茶に入ったことはなくて先入観のみで語っているフシが見受けられる。

このようなSNSをはじめネット界隈で、かつてのジャズ喫茶はどのようなものだったのかという「証拠映像」として、ひんぱんに紹介される動画がある。

「タモリのジャズスタジオ」という、NHK衛星第2で1995年2月20日から23日までの4夜にわたって放送された番組の一部だ。

この特集番組はタモリがメインキャスターとなって大西順子、清水ミチコが脇を固め、景山民夫、糸井重里、林家こぶ平、ピーター・バラカンらが日替わりゲストとしてスタジオにやってきて「ジャズ」をテーマに語るという趣向のものだ。

ここで私が挙げる「証拠映像」とは、ピーター・バラカンとスーパー・エキセントリック・シアターの俳優、八木橋修がゲストとして出演し、70年代のジャズ喫茶にふれている箇所だ。

YouTubeにその動画がアップされているが、それを無断でここに掲載するのは違法にあたるので、興味のある方は「タモリのジャズスタジオ ジャズ喫茶の思い出話」で検索すればすぐにみつかるので探して欲しい。

以下その部分を再現してみよう。

東京・新宿生まれの八木橋修が初めてジャズ喫茶に入ったのは中学3年生のときだという。その店は有楽町から新宿に移転してきた「ママ」のようだ。

八木橋は「1975年ごろ」としているが、彼は1957年生まれなのでそのとき高校生だったはずだ。そのあたりは記憶が曖昧なのだが、「ママ」が有楽町店を閉店して新宿店のみとなったのは1971年なので、1975年よりも少し前かもしれない。

いずれにしても初めて入ったジャズ喫茶で八木橋はまず、ぶっきらぼうで愛想のないウェイトレスにちょっと面食らう(筆者注:この無愛想なウェイトレスはけっこう知られた存在だったと常連から聞いたことがある)。

やがて八木橋はリクエストをしようとするが、ジャズ喫茶のリクエストシステムがわからず、リクエストカードには記入せずに、直接マスターに話しかけてしまう。そのときのやりとりを八木橋は次のように振り返る。

「リクエストしたんですよ、カインド・オブ・ブルー。そしたらマスターが(顔をしかめながら)『ええっ?』って。『カインド・オブ・ブルー、そんなの家で聞けよ、おまえ!』‥‥‥カインド・オブ・ブルーをかけてもらったんですよ‥‥‥。そしたら案の定、周りのお客さんが『誰だあ? こんなのリクエストしたのは』(という雰囲気になった)」

リクエストしたらマスターや常連に怒られたという典型のパターンが出てくるわけだが、しかし、注意して欲しいのは、八木橋が語るその文脈だ。

八木橋はこのエピソードをもとに当時のジャズ喫茶がどんなにイヤな場所だったのかを伝えたかったわけではない。

マスターに叱られたことが八木橋にとってのジャズ喫茶初体験だったようだが、その後彼はジャズ喫茶に通いつめるのである。最長でコーヒー1杯で6時間半も粘ったことがあると八木橋は語る。

私は八木橋と年齢は2つ違いの下なので当時の様子はあまり変わらないと思うが、確かにその頃のジャズ喫茶には、八木橋が大げさな身振り手振りで演じるような、うつむいて首を激しく振りながら陶酔しきった客や両切りタバコが入った缶ピースをテーブルの上にどんと置いて煙をくゆらす客がいた(もっともジャズ喫茶に限らず、大学生や予備校生が来る喫茶店には缶ピースをテーブルに置く客は珍しくはなかったが)。

そして「友達にはなりたくないような客がたくさんいて、なんだここはと思った」という八木橋のジャズ喫茶初体験の感想には私も同意する。

しかし八木橋は、だからジャズ喫茶が嫌いだったと言っているわけではない。むしろ彼はそんなジャズ喫茶の空間に耽溺してしまったのだ。

テレビを意識してちょっとウケを狙った演技をしながら、彼は自分がかつてハマったジャズ喫茶の記憶を露悪的に語ったにすぎない。

当時、ジャズ喫茶に通ったことのある者なら、八木橋の話を聞きながら幾分大げさだなと思いつつ「ある、ある」と苦笑するだろう。しかし、当時を知らない後世の人間が見ると、ジャズ喫茶ってなんとも気持ちの悪い場所だとその感想が変質する。

ここに映像による記録の怖さがある。情報というものは、それを受け取る側のバックボーンによってその「真実」に差違が生まれることがあるが、映像の場合は、特にそれが絶対的な真実であると受け止められがちになってしまう。

このときの番組のテーマがもし「ジャズ喫茶の魅力について語れ」であったなら八木橋の話もまた違った方向で編集されていただろう。

まさか20年以上ものちに、「昔のジャズ喫茶がいかに酷いものだったか」を示す証拠として取り上げられるようになるとは、このときの八木橋は想像もつかなかったのではないか。

そしてピーター・バラカンのここでの話もまた、ジャズ喫茶のダメさ加減の証拠としてよくネットで取り上げられる。

バラカンが1974年に吉祥寺に住み始めたときに行ったジャズ喫茶での体験なのだが、彼の記憶によるとその店はたぶん「ファンキー」だったらしい。そこでバラカンがハービー・ハンコックの「ヘッド・ハンターズ」をリクエストしてかけてもらったところ、客の半分ぐらいが帰ってしまったという。

「ヘッド・ハンターズ」は今ではもう名盤という評価が定まったアルバムなので、現代の音楽ファンからしてみると「ジャズ喫茶の客とは、なんと保守的でつまらないヤツらなのか」と思ってしまうようだ。

しかし、事実はそういうことではない。1974年当時は「ヘッド・ハンターズ」を支持する日本のジャズ・ファンはかなり少数だったのだ。1970年のマイルス・デイヴィスの「ビッチェズ・ブリュー」の発表以来、今では想像もつかないぐらい、エレクトリック楽器を使ったジャズへの風当たりは強かった。

クロスオーバー/フュージョンがジャズであるか否かということが最も激しく議論された時代であり、どちらかといえばフュージョン否定派が多かっただろう。

つまりバラカンがこのときに体験したことは、ジャズ喫茶だから起こったというわけではなく、そもそも日本のジャズ・リスナー全体の反応が当時はそうだったのである。

「ファンキー」のオーナー、野口伊織によると、この頃に店でフュージョンをかけるとバラカンの話の通り、多くの客が帰ったという。これでは従来の客が逃げてしまうということで、新しいファン層のためのクロスオーバー/フュージョン専門のジャズ喫茶「アウトバック」を1972年にオープンさせている。

バラカンが吉祥寺に住み始めた頃にはもう「アウトバック」は営業をしていたはずだが彼は知らなかったのだろうか。ただ、もし彼が「アウトバック」に行ったとしても、まるでパチンコ屋のように電子音がバカでかく鳴り響くあの空間はやはり、彼は好きになれなかっただろうと思う。

「ジャズ喫茶ってどうですか?」とタモリと八木橋に尋ねられたバラカンは、「異様ですよ、ボクには。完全にカルチャー・ショック。暗くてね、しゃべっちゃいけないというのが、〝何言ってるんだ〟という‥‥」と答えている。

このピーター・バラカンの反応はマイク・モラスキーにも共通するものだ。モラスキーもジャズ喫茶初体験のときはバラカンと似たようなカルチャー・ショックを受け、大きな違和感を抱いたが、何度か通ううちにようやくその違和感を払拭できたと本書に書いている。

ただ、払拭できたとモラスキー本人は言うものの、第3章の「感化されやすい若者たちを閉鎖的な空間に押し込め、自信たっぷりの、個性の強いマスターのお説教にしょっちゅうさらすという状況」や「カルトまでいかないにせよ、その密閉された空間と絶対的な忠誠心を強要する」云々の記述を読むと、やはり無言で座ってジャズ聴き続けるジャズ喫茶カルチャーとの出会いのショックが、後々まで彼のジャズ喫茶観に影響を与えつづけているのではないかと推測したくなる。

横浜の「ちぐさ」を開業した頃、アメリカ人に「座ってジャズを聴くのか」と笑われたというエピソードを吉田衛店主が自著の『横浜物語』(神奈川新聞社・1985年)に書いているが、欧米ではジャズとは明るく楽しむものというイメージが1920年代から一貫してあるようで、アメリカでは今でも結婚式などのパーティーを盛り上げるためにジャズの生演奏の需要があるのもそういう伝統があるからだろう。

そして『横浜物語』によると、「ちぐさ」を開業した昭和10年代頃には横浜や東京のあちらこちらにダンスホールが営業して賑わっていたというから、ジャズが日本にやってきた当初は、日本人も踊りながらジャズを楽しんでいたということになる。

無言で腕を組みながらじっと聴くジャズ喫茶文化が日本全国に拡散したのは60-70年代のことなので、100年近い日本のジャズ受容の歴史の中では特異な期間だったのかもしれない。

このためピーター・バラカンやマイク・モラスキーに限らず、会話を一切せずにひたすらジャズを聴き続ける空間が異常と感じる日本人も少なからずいるだろう。

しかし、ジャズは「黙って聴くべき」ものでもなければ「しゃべりながら聴くべき」ものでも「踊りながら聴くべき」ものでもなく、どう向き合うかは個人の自由だ。

バラカンはたんに個人としての嗜好を表明しただけなのだが、洋楽ファンの間では良識派として絶大な信頼を得ている彼が「ジャズ喫茶は異様、暗い」とコメントしたのは、まるで絶対的な判定を下されたかのような観があり、ジャズ喫茶のイメージにとってはいかにもマズかった。

この八木橋やバラカンのコメントの後に、清水ミチコが「ではジャズ喫茶に欠かせない2大アーティストです。マイルス・デイヴィスの<ソー・ホワット>とジョン・コルトレーン<インプレッション>。」と司会のアナウンスをしてこの2曲が流れてくる。

八木橋のコメントではマイルスの「カインド・オブ・ブルー」をジャズ喫茶でリクエストしてはいけないといった風に取り上げておきながら、ここで「ジャズ喫茶の定番」としてその「カインド・オブ・ブルー」から1曲かけるとは、「カインド・オブ・ブルーはダメなのか、ええのか、どっちやねん」とツッコミを入れたくなるが、まあ、ジャズ喫茶とはそういうものである。

そのときの状況次第で「カインド・オブ・ブルー」のような大名盤がNGになることもあればOKになることもある。

ただ、リクエストカードにきちんと書かずにいきなり「カインド・オブ・ブルー」をかけてくれと言ってきた中坊の八木橋の場違いなマナーにちょっとキレてはみたものの、ちゃんとリクエストにこたえてやっているところはジャズ喫茶マスターらしい話だと思う。

ちなみにこの「タモリのジャズスタジオ」の別の回では、清水ミチコは実家がジャズ喫茶であったことを打ち明けている。そのせいか、ジャズ喫茶についての彼女のコメントには、ややインサイダー的な視点があるように見られる。

彼女の実家のジャズ喫茶とは、岐阜県高山市のJR高山駅前にある「if珈琲店」という店だ。

清水の父が他界して叔父が店を引き継いでからはジャズ喫茶ではなく、普通の喫茶店として営業しているが、ジャズ喫茶時代の名残は今もあって、JBLランサーが床に置かれ、CDでジャズが静かに流れている。店の造りや調度品はとても立派で、壁に飾られたたくさんの古時計が印象に残る、落ち着いた雰囲気の美しい店だ。

この「タモリのジャズスタジオ」が放送された90年代半ば頃から、プロのジャズライター、評論家の中にもジャズ喫茶の「敷居の高さ」をネタにする者が出てくる。ここでは中山康樹を例に挙げておこう。

中山はスイングジャーナル編集長時代に寺島靖国や後藤雅洋にスポットをあて、90年代のジャズ喫茶オヤジブームの発端をつくったと言ってもいい存在だが、彼はジャズ喫茶については「独断と偏見に充ちた空間」といった表現で、ジャズ喫茶の特殊性を煽ることが多かった。

その一例が、『挫折し続ける初心者のための最後のジャズ入門』(中山康樹/幻冬舎新書・2007年)だ。

第1章の「ジャズにまつわる誤解と偏見」の「ジャズをむずかしくしたがる困った人たち」という項目でジャズ喫茶の話が出てくる。

ここで中山は「ジャズをむずかしくしたがる困った人たち」の例としてネット上で初心者相手に「なんでも教えたがる人たち」を遡上にあげている。

一見丁寧で優しく見える「教えたがる人たち」のおかげで没個性的な聴き方しかできないリスナーが生まれている、というのが中山の趣旨らしい。

そして中山は、そうしたインターネット上でのジャズ初心者とジャズマニアとのやりとりには「かつてジャズ喫茶でみられた排他的・強制的・命令的な空気が微塵もない」と指摘する。そして、もし同じようなやりとりをジャズ喫茶店主や常連客にしたらどういう展開になるかという例として、次のような話を作り上げる。

ジャズ喫茶の店主あるいは常連客にしたらどのような展開に突入するか。

「はじめまして」「‥‥‥(店主無言でにらむ)」「ぼぼぼぼくクククリフォードブブブラウンが好きなのですが」「‥‥‥(店主、無言でにらみつづける)」「アアアアイリリリメンバーククククリフォードっていう曲の入ってるCDがななななかみつからなくて」「(店主、やおら口を開く)クリフォード・ブラウンが演奏している《アイ・リメンバー・クリフォード》が聴きたいわけか」「アッ、ハハハイ」「ヴァッカヤロー! よく考えてからモノいえ! なんで本人が自分に捧げんだよ、ったく。帰れっ!」

これがジャズ喫茶における一般的な交流だが、ネットのなかにも、ときには健気な初心者に愛のムチを振るう心優しき人もいないわけではない。

「アイ・リメンバー・クリフォード」は、交通事故により夭逝した天才トランペッター、クリフォード・ブラウンに捧げられた曲だが、クリフォード・ブラウンの生前のプレイの個性をよく捉えた、まるで本人が作ったかと思わせる曲調に特徴がある。

中山はそこをキモとしてこの笑い話を作ったわけなのだが、「これがジャズ喫茶における一般的な交流だが」と書いているものの、実際にこんな店主と客のやりとりがジャズ喫茶であるはずがない。ここは眉にツバをつけて読んだほうがいいだろう。ジャズ喫茶に関しては彼には前科があるからだ。

それは彼の著書『スイングジャーナル青春録 大阪編』(径書房・1998年)に出てくる、大阪のジャズ喫茶「ムルソー」店主の東司丘興一が、店でかかっていたフリージャズがうるさいと怒った客に店の裏の運河に投げ込まれるというエピソードのことだ。

村井康司の『ジャズ喫茶に花束を』(河出書房新社・2002年)に収められた東司丘へのインタビューによると、客と大声で口論になって大騒ぎになったところまでは事実だが、店の裏の「川っぷちまで」出て行っただけで実際に東司丘が川に落ちたことはなかったという。

しかし東司丘が中山に「ここは放り込まれたことにしたほうがおもろいでえ」と助言したら、本当に中山がそう書いてしまったのだという。

「アイ・リメンバー・クリフォード」の作り話で初心者に向けてジャズ喫茶の敷居の高さをあげつらって怯えさせた中山だが、同じ本の「ジャズ道入門予習編」では、「ジャズ喫茶活用法」として、ジャズ喫茶を読者に勧める次のような一文を書いている。

しかしジャズ喫茶を利用しない手はない。というのも「ジャズを聴く」ということでいえば、時代が変わろうとも、やはりジャズ喫茶ほど適した場所はない。

一杯のコーヒーだけで、聴きたいジャズを、しかも高価なオーディオ、大きな音量で、好きなだけ聴いていられる。誰からも文句はいわれない。

どう考えても、世の中にこれほどすばらしい場所はないのではないか。ジャズ道への近道、それがジャズ喫茶といっても過言ではない。

たしかに「暗い」「こわい」といったマイナス・イメージを抱いている人もたくさんいることだろう。だがジャズ喫茶が「暗い」「こわい」といったところで、たかがしれている。

ともあれ、ジャズを聴きたいときはジャズ喫茶に行く。

時代が変わっても、そこにジャズがあるかぎり、ジャズ喫茶がジャズを吸収する場として最適の空間であることに変わりない。

ジャズ喫茶という存在の役割を言い当てたこの一節は、ジャズ喫茶に育てられたと言ってもいい境遇だった中山の本音だろう。

しかし作り話とはいえ、店主が客を「ヴァッキャロー」と怒鳴りつける様子を描き、<これがジャズ喫茶における一般的な交流だが>と書いたその筆も乾かぬうちに<誰からも文句はいわれない><だがジャズ喫茶が「暗い」「こわい」といったところで、たかがしれている>となると、あまりの毀誉褒貶に、もうたいがいにしてくださいよと問い詰めたくなるところだ。

だが、おそらく中山は悪びれもせず片目でウインクして返してくるだけだろう。

このようにジャズ喫茶が強面のジャズファンを象徴するネタとして爼上に乗せられるようになったいちばんの原因は、ジャズ喫茶マスター及びジャズ喫茶が、批判されるべきひとつの権威になったことにあるのではないかと思う。

それは、80年代の新伝承派ブームとその衰退以降、ジャズ喫茶がかつてのように最先端のジャズを追いかける場所ではなくなっていたという点が大きいだろう。

多くのマスターが50歳を過ぎ、客も40代以上の中年となり、新しいジャズは「つまらない」と背を向け、過去の音源を深堀りする傾向が強くなった。

こうして「ジャズ喫茶とは保守的なジャズオヤジの溜まり場」というイメージが形成されていったのである。

90年代などはつい最近のように思えるのだが、実際には今日に至るまでに30 年近い歳月が過ぎている。

この30年間に「ジャズ喫茶=ジャズオヤジ」という像が新たに造り出され、それゆえに反発したり敬遠するジャズファンが生まれたのだと思う。

そしてそういう人たちにとって、マイク・モラスキーによる本書の第3 章は、彼らのジャズ喫茶観をより強固に生成する資料としての役割を果たしているのではないかという気がする。

確かに90年代以降のジャズ喫茶には、古い価値観にしがみついている部分や新しいものを認めようとしない頑なさというものがあると私も思う。

しかしその一方では、いまだに新譜に関心を示すジャズ喫茶マスターも少なくない。面白いことに、そういうマスターは70歳を超えた、かつての新譜至上主義だった時代のジャズ喫茶の洗礼を受けた世代に多い。

むしろ90年代の「ジャズ喫茶オヤジブーム」の影響を強く受けた世代の方が、現代ジャズよりも50-70年代のものが中心ということが多いようだ。

ただ、50-70年代のものが中心だからといって、『ジャズ喫茶論』の第3章に出てくるような「客に説教するウルサイオヤジマスター」がどこにでもいるのかというと、そんなクレイジーな人物はまずいない。これは今あるジャズ喫茶やジャズバーで実際に体験していただければすぐにわかることだ。

そしてこれは今も昔も変わらないと思うが、そもそもジャズ喫茶マスターが客のジャズ観や音楽観に踏み込んでくることは、かなりの常連にでもならない限りない。

そういうリスクの高い行為は避けるのがサービス業の鉄則であり、ジャズ喫茶も例外ではない。剣呑なジャズ談義が起こるとしたらそれは客同士の間でのことで、マスターは一歩引いてそれを見守るというのが通常だ。

また、悪名高い「会話禁止」のルールにしても、ジャズ喫茶店主が一方的に客に押しつけたものではない。

このルールを全国的に広めた東京・新宿「DIG」の中平穂積によると、もともとは会話自由だったのだが、客同士による「静かにしろ」云々の喧嘩が頻繁に起こるため、やむなく禁止のルールを設けたのだという。このことは本書『ジャズ喫茶論』にも書かれている。

ここまで、90年代以降になって「ジャズ喫茶は保守的な空間」というイメージが形成されていったことを述べてきたが、そのイメージをもとに60-70年代のジャズ喫茶が、現在よりもさらに古くさく保守的で厳格で、それは禅寺もしくは学校のような禁欲的な空間であり、新興宗教の教祖のようなマスターが若者たちに自分の思いどおりの教育を徹底的に施したとするのは、判断のプロセスを誤っていると思う。

まず、60-70年代のジャズ喫茶は、マスターも客も若かったということを忘れてはいけないだろう。

中平穂積が「DIG」を1962年に開業したときは25歳だった。後藤雅洋が1967年に「いーぐる」を開業したときは20歳。京都の「ラッシュライフ」の茶木哲也(旧姓加藤)に至っては、前身の「シュガーヒル」を1966年に開業したときは18歳だった。

このように60-70年代のジャズ喫茶店主は20代が多く、70年代半ばに開業したある地方のジャズ喫茶マスターが「30過ぎて店を始めるのは遅いと言われました」と私に語ってくれたこともある。

当時、年配のオヤジさんが経営しているジャズ喫茶で知られた店といえば横浜「ちぐさ」、上野「イトウ」、新宿「木馬」、渋谷「スイング」、「デュエット」といったところだろう。

スイングジャーナル社が1966年に読者5,000人を対象に行ったアンケート調査(『1966年臨時増刊モダン・ジャズ百科』所収)によると、当時のジャズ喫茶の客は10代後半から25歳までが約7割を占め、30 代以上はわずか1 割程度だった。つまり、マスターも客も若いので、「ジャズオヤジVS若者」という構図がそもそも成立しないのだ。

また、これだけ歳が近いと、学校や禅寺のような師弟関係が生まれるだろうか。

当時の客はいわゆる団塊世代にあたるわけだが、彼らは戦前の封建的な家父長制度を忌み嫌い、その名残を徹底的に排除した世代だ。自分たちの頭を抑えつけてくるものに対しては猛烈に反発した彼らが、東洋の儒教的な師弟制度をすんなり受け入れたかというと、そこは大いに疑問がある。

そして、いまでこそ、5,000枚以上のコレクションを持つジャズ喫茶は珍しくなく、何十年もジャズを聴いてきた60過ぎのマスターと20代の若者とでは圧倒的な知識量の差があるが、60-70年代当時のジャズ喫茶は、レコードコレクションも1000〜2000枚程度が平均で、1000枚以下もまったく珍しくはなかった(後藤雅洋が「いーぐる」を開業したときの所有枚数はわずかに400枚)。

当時はマスターも客も、次々とやってくる新しいジャズのトレンドの中で手探りの状態で新譜を買い求め、それをリクエストしていたわけで、こうした情報共有空間におけるマスターと客との関係は、師匠から弟子への知識の伝授を前提とする一方的な関係とは性質の異なるものではなかっただろうか。

特に60年代のジャズ喫茶の場合、客の一番の目的はリクエストだった。

聴きたいレコードを聴くため、または探すためにジャズ喫茶にやってきた。このため、ほとんどの客がリクエストを申請し、マスターはそれに応じなければならなかった。

今とは違って当時のジャズ喫茶には客がたくさんいたので、仮に2時間にレコード片面を5、6枚かけるとすると、そのうちの3、4枚は客のリクエスト盤でないと消化できなかっただろう。

もし当時のジャズ喫茶マスターが自分をジャズの師匠とし、客は己のジャズ道へ導く弟子であると考えたなら、そもそも未熟な弟子のリクエストに応じるだろうか。

弟子には有無を言わさず、俺のジャズを聴いて学べとばかりに2時間全部、自分が選んだレコードを聴かせ続けたのではないだろうか。

当時のマスターがそうしなかったのは、まずは顧客第一で、客の聴きたいものを聴かせるのがジャズ喫茶であると心得ていたからではないだろうか。

このように客の求めに応じることを第一の業務としていたジャズ喫茶が、はたして厳格で抑圧的な<学校>や<寺>であったと言えるのだろうか?

もちろん、ジャズ喫茶マスターが客に教えたことはあった。

たとえば、ある特定のジャズメンが好きとわかった客に対しては、そのジャズメンの異なる面を見せているレコードをかけるとか、その客の知識にさらに広がりを持たせるようなレコードをかけるというもので、そのときの客に合わせて選盤に何らかの意味を持たせるというやり方だ。

そしてその教授方法はあくまでもレコードを通してであり、わかる者にはわかるという、間接的でさりげないものだった。

(次ページへ続く)