マイルス・デイヴィス/ローズバッド

オーソン・ウェルズが製作・監督・脚本を手がけ主役を演じた『市民ケーン』は、一代でアメリカの新聞王となり、世界的メディア企業ハースト・コーポレーションの土台を築いたウィリアム・ランドルフ・ハーストをモデルにしたといわれるフィクションで、1941年の公開ながらいまだに世界映画史上ベストワンと評価する声が多い。

この映画は、寝室でベッドに横たわる主人公ケーンが「ローズバッド…」とひと声弱くつぶやき、絶命するところから始まる。

病床の彼が手にしていた小さな一軒家の入ったスノーグローブ(スノードーム)は床に転げ落ちて、ガラス球が粉々に砕け散る。

ローズバッド(薔薇のつぼみ)———いまわのきわに彼が残したこの言葉に、かつて全米を騒然とさせた新聞王ケーンの秘密が隠されていると考えたひとりのニュース映画記者が、ケーンの元妻をはじめ、かつてのケーンを知る人たちに「ローズバッド」の意味を訊ねてまわる。彼らの回想をとおして、ケーンの生い立ちから実業家としての成功、政界進出の野望とその挫折、2度の離婚、そして孤独な晩年まで、その波乱に満ちた半生が明らかにされていく。

結局、「ローズバッド」が何を指すのか、誰も答えることができず、真実は何も掴めないままに記者の取材は終わり、ケーンの一代記も閉じられる。

だが、映画の真のクライマックスは、〝ザナドゥ〟と呼ばれた彼の大邸宅で、厖大な遺品が焼却炉に処分されていく最後の瞬間にやってくる。

倉庫に山のように積まれた遺品の中から、彼が幼年時代に持っていた小さな木製の橇(そり)が焼却炉に投げ入れられるところで映画は最後のシーンを迎えるのだが、その橇の裏には「ROSE BUD」という文字が記されていたのだ。

田舎で小さな宿を経営する質素な家庭に主人公ケーンは生まれるが、宿泊費を払えなかった男から権利書を手に入れた土地から金鉱が発掘されて、一家は一夜にして大富豪になる。

そして、まだ物心がついたばかりの幼いケーンには都会の洗練された教育を授けることが必要と考えた母親によって、ケーンは一家の資産を管理しているニューヨークの銀行家のもとに預けられてしまう。

その両親との離別の日に彼が手にしていたのが、雪の降り積もった家の前で彼が遊んでいた橇、ローズバッドだった。

そして彼が臨終の床で握りしめていた、小さな一軒家の入ったスノーグローブは、彼が両親と暮した、彼の人生の中でもっとも幸福だった時代の光景そのものだった。

アメリカにメディア帝国を築いた巨人の人生最後の瞬間に心に浮かんだものは、幼い日に突然失った両親との暮らしだったのだ。

そして橇の裏に描かれた「ROSE BUD」の文字を目にすることができたのはこの映画の観客だけで、劇中では誰にも気づかれないまま、橇は焼却炉に投げ込まれて炎に焼かれ、煙となって消える。秘密は永遠の謎として封印される。

マイルス・デイヴィスについて語ろうとすると、彼のミステリアスで複雑怪奇な人物像とその作品群を知れば知るほどに、この「ローズバッド」の物語が重なってくる。帝王と呼ばれたマイルスにとっての「ローズバッド」とは何か? 彼の人生のいちばん底に潜むものとは何なのか? この永遠に解かれるはずもない謎に挑むことへの誘惑にかられてしまうのだ。

その誘惑は、ともすれば彼の音楽人生に精神分析学的な光をあてたものへと導くことになる。こうしたアプローチで近年もっとも成功したのは『M/D マイルス・デューイ・デイヴィスⅢ世研究』(菊地成孔、大谷能生/エスクァイア マガジン ジャパン)だろう。

奇しくもハースト・コーポレーションを代表する雑誌『エスクァイア』の日本版ライセンスを持っていた会社から2008年に刊行されたこの本は、マイルスの伝記的エピソードやデータの収集と解析、彼が生きた時代の文化、世相、社会的背景への考察、それに音楽家菊地成孔、大谷能生の視点による楽曲分析を交えながら、従来の紋切り型の「ジャズの帝王」ではなく、まるで生身のようなマイルス・デイヴィス像を描きだした。

ケタ外れの面白さで語られたこのマイルス・デイヴィス解読本と、それに先駆けて1992年に出版されて高い人気を集めた中山康樹の『マイルスを聴け!!』(径書房)が、マイルス入門本として、これまでは日本のジャズファンのマイルス・デイヴィス解釈に大きな影響を与えてきた。

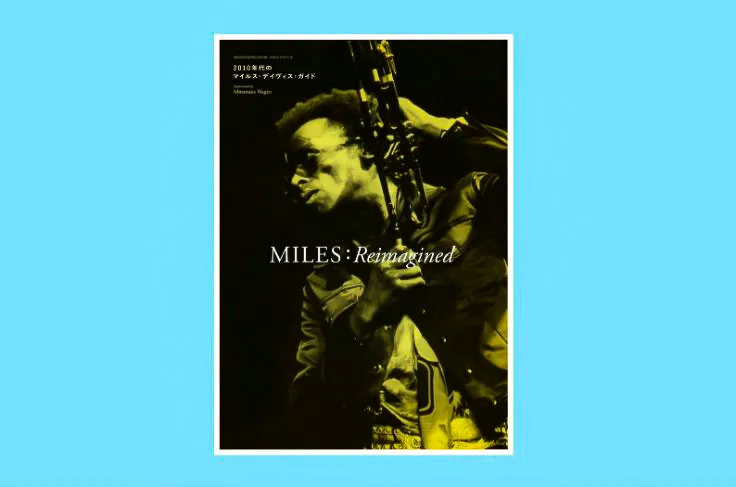

これから紹介する『MILES:Reimagined』の監修者柳樂光隆は今年37歳。決定版といえる『マイルスを聴け!!』や『M/D』が行なった作業を十分に見届けてきた世代だ。

すでに語り尽くされてしまった観のあるマイルス・デイヴィスという素材をどう俎上に載せるか。監修者にとってもっとも手腕を問われるところであり、また読者の興味もそこに向かわざるをえない。

まずは、本書の構成と内容を伝えやすくするために目次全文を掲載しておこう。

MILES:Reimagined 2010年代のマイルス・デイヴィス・ガイド

フォトギャラリー

はじめに

PART 1 2016

ドン・チードル、映画『マイルス・アヘッド』を語る

人種差別とマイルス・デイヴィス(小林雅明)

インタビュー:ロバート・グラスパー

インタビュー:ハイエイタス・カイヨーテ/キング

スペシャル対談:ロバート・グラスパー×ハイエイタス・カイヨーテ

PART 2 1949-1950

クールが誕生した後に(吉田隆一)

アルバム・レヴュー1

PART 3 1950’s

『Kind Of Blues』の構造(坪口昌恭)

アルバム・レビュー2

PART 4 MILES & GIL

挟間美帆が語るギル・エヴァンスの編曲術

アルバム・レヴュー3

PART 5 1964-1968

1965年の「アンチ・ミュージック」(大谷能生)

アルバム・レヴュー4

PART 6 1969-1975

2016年に聴くマイルスのエレクトリック期(原雅明×柳樂光隆)

アルバム・レヴュー5

インタヴュー:類家心–トランペットを電化すること

インタビュー:黒田卓也–バンド・マスターとしてのマイルス

特別取材:渡辺貞夫が語るマイルスがいた時代

元担当ディレクター・インタビュー1:伊藤潔

元担当ディレクター・インタビュー2:中村慶一

エンジニア・インタビュー:鈴木智雄

テオ・マセロのテープ編集術(高橋健太郎)

マイルスとアイルト・モレイラ(ケペル木村)

PART 7 1980-1991

貧欲さを増した“復帰後”の作品が訴えるもの(原雅明)

アルバム・レヴュー6

再考:ジャズ/マイルスとヒップホップ(柳樂光隆)

クラブ・ミュージックとマイルス・デイヴィス(廣瀬大輔)

「ブートレグ・シリーズ」を聴く(村井康司)

ドラマー対談:石若駿×横山和明

小川慶太が語るマイルスと打楽器奏者たち

ディスク・セレクション:マイルスの遺伝子

奥付

全体は大きく7つの章に分けられ、「MILES&GIL」以外は、年代でくぎられたそれぞれの活動時期に焦点を当てられている。そして各章の間に、各時期のマイルスのアルバムのディスクレビューがぜんぶで28 枚、ピックアップしてはさみこまれている。

ベテランのジャズファンがまず読んでみたくなるのは、PART6 「1969-1975」に収められた元CBSソニー関係者たちへのインタビューだろう。

1968年3月にCBSコロンビア・レコードの国内発売権を日本コロムビアから移管されて新会社CBSソニーが発足するが、そのときの初代ジャズディレクター伊藤潔をはじめ、マイルス・デイヴィスの日本公演録音盤『パンゲア』『アガルタ』のディレクター中村慶一、『パンゲア』『アガルタ』のレコーディング担当エンジニア鈴木智雄の3名のOBが本書に登場する。

1975年2月1日に大阪フェスティバルホールで行なわれたマイルス公演のレコーディングについては「マイルス・デイヴィス『アガルタ』『パンゲア』の真実」(中山康樹/河出書房新社)という一冊の本がすでに刊行されており、中村と鈴木はそこで当時のいきさつや状況について語っているが、伊藤潔のインタビューは本書が初めてとなる。

伊藤潔は、CBSソニーのジャズ部門の土台を作った人で、マイルス・デイヴィスの国内盤のカタログを初めて体系的にまとめてリリースした。

たとえば『カインド・オブ・ブルー』は、いまではマイルスを代表する大名盤として認知されているが、1960年に日本コロムビアから発売されたときは『トランペット・ブルー』という邦題がつけられ、ジャケットデザインもオリジナルとはまったく異なるものが1965年頃まで発売され続けた。

その後の再発でも『マイルストーン』とのカップリングで2枚組としてリリースされたり、ベスト盤の中に組み入れられてしまうありさまで、オリジナル・エディションに忠実なかたちでリリースされたのは、CBSソニーに移って伊藤が担当した1968年12月になってからである。このとき、CBSソニーとして初めてのマイルスの新録盤『マイルス・イン・ザ・スカイ』が同時にリリースされた。

また伊藤は、会社発足時からスタートして好評を博したマイルスの旧譜発売キャンペーンに続いて、1970年からは、CBS傘下のブランズウィックレーベルが1930年代に録音したデューク・エリントン、テディ・ウィルソン、ベニー・グッドマン、レスター・ヤング、ビリー・ホリデイなどの歴史的音源の数々をはじめ、1955年までに至るコロンビアのジャズ・カタログの名盤をよりすぐった、その名も「DIG」シリーズを約3年かけて計画的にリリースして、洋楽ジャズレーベルとしての信頼を築いた。

発足当初のCBSソニーは若い会社らしいエネルギーにあふれていた。そして、シカゴやサンタナ、ベック・ボガード&アピスの『ライブ・イン・ジャパン』を発表して世界を驚かせていたところに、中村、鈴木両氏に白羽の矢が立ったのがマイルスの『アガルタ』『パンゲア』だったのである。

本書では、伊藤氏6p、中村氏6p、鈴木4pと、計16pの紙数が割かれている。当時のCBSソニー関係者のインタビューにここまでヴォリュームをさいた例はかつてなく、いまだからこそ知りえるエピソードがたっぷりと語られている。

この記事とともに、資料としても貴重なのが渡辺貞夫インタビューだ。

エレクトリック・サウンドを導入して1969年から1972年にかけて発表された『パストラル』『ラウンド・トリップ』『ペイサージュ』の3枚のアルバムと60年代の渡米時代のことが中心に語られていて、1964年のボストンでウェイン・ショーターやハービー・コンコックと一緒に、マイルス・クインテットが出演しているクラブに行ってマイルスに挨拶しようとしたがおっかなくできなかったというエピソードや、トニー・ウィリアムスやマイルス門下生との交流、バークレー時代のことなど、これまであまり語られることのなかった興味深い内容が収められている。

この2本の記事も含めて、エレクトリック・マイルスの時代に焦点をあてたPART6は全部で53ページと、本書の計7つの章の中ではもっとも紙数が割かれている。それは、やはり若い世代にとってもっとも入りやすいのがこの時期のマイルスだからということもあるだろう。

頼家心平、黒田卓也の2人のトランぺッターによるマイルスの奏法や機材解説、ケペル木村によるアイルト・モレイラがマイルスに与えた影響などの記事では、この時期のマイルスがそれまでのジャズの概念をいかにして飛び越えようとしたのか、どのようにして広がりのあるサウンドを創り出していったのか、その試みと秘密が若い読者のために提示されている。もちろん、ベテランのジャズファンにとっても初めて気づかされるところは多いにちがいない。

エレクトリック・マイルスとクールの誕生

1968 年頃から1975年頃までの〝エレクトリック・マイルス〟と呼ばれる時代のマイルスのアルバムについて語ろうとすればはずせないのが、プロデューサー、テオ・マセロだ。

テオは、『イン・ア・サイレント・ウェイ』(1969年)において、マイルスのまったく同じ録音のソロ・パートを曲の冒頭と最後に2度使うという、それまでのジャズではありえなかった発想による編集作業を行なってアルバムをつくりあげた。

そのテオの仕事ぶりを分析、論考したのが高橋健太郎による「テオ・マセロのテープ編集術」だ。

これまでテオの仕事は、60年代以降のロックによって飛躍的に進歩したスタジオ作業の方法論をジャズに持ち込んだという文脈のみで語られてきたが、高橋は、ブレイク・ビーツの元祖とでもいうべき編集技術を『ビッチェズ・ブリュー』のある部分でテオが駆使していて、ヒップホップの先がけとなる仕事をしていたのだと解説している。

ロックの追随者としてではなく、さらに時代を飛び越えて、ヒップホップへとつながる未来をテオ・マセロは先取りしていたというのだ。これは新しい指摘だろう。

ジャズ・レコードにおけるテープ編集というテーマは、高橋が指摘するように「生演奏史上主義」で、テープによる演奏の改ざん? を潔しとしないファンが圧倒的に多いジャズの世界では、これまで忌避されがちなものだった。

セロニアス・モンクの代表作『ブリリアント・コーナーズ』の同名タイトル曲は、プロデューサー、オリン・キープニュースの後年の述懐によると、あまりにも曲の構造が難しすぎて各メンバーが揃って最後まで演奏できたテイクが録れず、スタジオ使用時間の制約上、テープ編集によってまとめたものだという。

このような、レコードとしての体裁を繕うためのテープ編集作業はおそらく、ジャズにおいてもいろんな局面で行なわれていたのではないかと思う。

ただし、クリエイティブな意図を持っての編集作業となると、ホームスタジオにこもり、オーバーダビングによる1人多重奏や、あらかじめ録音しておいたリズムトラックにテープ回転速度を上げた自分のピアノ演奏のトラックを乗せるという操作によって『鬼才トリスターノ』(1955年)を作り上げたレニー・トリスターノや(ただし、トリスターノ本人は、テープ回転は速めていない、実際の演奏のままだとスイングジャーナル1976年7月号で児山紀芳編集長に語っている)、3台のピアノをオーバーダビングした『自己との対話』(1964年)はじめ、1人多重奏アルバムを計3枚作ったビル・エヴァンスなど、ごくわずかな例にとどまるだろう。

ちなみにジャズにおける1人多重奏でもっとも古いのは、シドニー・ベシェが1941年にビクターに吹き込んだ「The Shake of Araby」と「Blues of Bechet」で、このときベシェは、一人でクラリネット、ソプラノサックス、テナーサックス、ピアノ、ベース、ドラムの六重奏を行なっている。ただしこれは、芸術性とは縁遠いお遊び企画のようなものだった。

おそらく、ジャズ史上もっともクリエイティブで芸術性の高いスタジオワークを行ない、成功を収めたのはテオ・マセロ一人かもしれない。

テオ・マセロが、専門エンジニアに特注でつくらせたという編集用マシーンを使ってマイルスのマスター・テープにどれほどの手を入れたのか、正直わからない部分が多く、いまではブラックボックスと化した彼の仕事が、マイルスの神秘性を高める要因のひとつとなっていることはまちがいないだろう。

エレクトリック・マイルスの章の冒頭の対談記事「2016年に聴くマイルスのエレクトリック期 柳樂光隆×原雅明」のなかで、柳樂がテオ・マセロが手がけた盤は「音質が悪い」「古い録音のローファイ感を狙ってた気もします」と言い、原も「テオは絶対変だよね。テープ編集も精巧というよりもむしろ粗い」と答えている。

これに関連することだが、浜松のジャズ喫茶「トゥルネ・ラ・パージュ」で私はこんな経験をした。

この店の天井はビルの3〜4階建分ぐらいはあろうかというほど高く、おそらく日本でいちばん広いジャズ喫茶だ。その天井の下に、本体価格1800万円のドイツ、アヴァンギャルド・アコースティック社製の巨大なスピーカー・システム「TRIO+66BASSHORN」が据えられている。フランス語で「ページをめくる」という意味の「トゥルネ・ラ・パージュ」のオーディオシステムは、ジャズ喫茶としては日本でもっとも高額だろう。

この店で一度、マイルスの『ジャック・ジョンソン』をリクエストしたのだが、その前にかかっていたグラント・グリーンの『アイドル・モーメンツ』を聴いたときほどの、惚れ惚れとするような感動は残念ながら得られなかった。

グラントのブルーノート盤では、テナーサックスのジョー・ヘンダーソンがまるで目の前に現れたかというほどのリアルな音像に驚かされたのだが、『ジャック・ジョンソン』では同じことは起きなかった。

『ジャック・ジョンソン』は録音日がバラバラのテープが混然となって編集されているそうだが、そのためだろうか、各人のソロとソロのつながりを始め、各楽器の定位やエフェクト処理など、全体にどうも不自然というか、人口的な響きに聴こえた。

一度だけなので断定はできないが、アヴァンギャルドのような現代的でハイスペックなシステムだと、テオ・マセロの編集によるアラが目立ってしまうのかなとも思った。

どうもエレクトリック・マイルスは、ヴィンテージのJBLのようなセットで聴いたほうが気持ちがよいのではという気がする。

1979年か80年だと思うが、「オーディオユニオンお茶の水店」のすぐ近くの雑居ビルの中に「KU SPACE」というジャズ喫茶があった。

表には大きな看板はなく、打ちっぱなしのコンクリートによるローテックな内装で、ニューヨークのソーホーあたりのアトリエを連想させた。

椅子は黒い革張りで、いまにしておもえばル・コルビジェのスリングチェアのような(おそらくホンモノではないと思うが)スタイリッシュなものだった。そのとき店では『アガルタ』や『ダーク・メイガス』が、まるでマイルスが愛したフェラーリのV型12気筒エンジンのように鳴り響いていた(ような気がする)。

『アガルタ』の初回盤のライナーノーツには「住宅事情が許すかぎり大音量でお楽しみください」と但し書きがされていたことは有名だが、そのマニュアルに忠実に従っているようだった。

「KU(くーさん)」と呼ばれるマスターが経営していたらしく、いまの私のおぼろげな記憶だと「くーさん」の容貌は山本燿司と重なってしまう。「くーさんは元PAエンジニアだったらしい」「オーディオには1千万以上かけたらしくて、エレクトリック・マイルスを聴くためにセッティングされているらしい」といった噂を当時耳にした。

だが、1年も経たないうちに閉店してしまったので、一度しか訪問することができなかった。その後、いろんな人に「KU SPACE」の話をするのだが、知っているという人にはまだ会ったことがない。雑誌広告を出したことはないようで、いまではまったく記録の残っていない幻の店となってしまった。

さて、エレクトリック・マイルス時代に紙数がもっとも多く割かれている一方で、それとは対照的なテーマともいえるマイルスとギル・エヴァンスとのコラボレーションについても光をあてたのがPART2「1949-50」とPART4「MILES&GIL」だ。

『クールの誕生』から始まるギル・エヴァンスとマイルスのコラボレーションが歴史的に重要である、ということはジャズの教科書には必ずといっていいほど書かれていることで、いわば必須科目であるが、では、この2人の仕事がなぜすごかったのかということをわかりやすく教えてくれた例となると、ほとんどない。

ベテランのジャズファンのなかにも「いまだにこの科目は苦手」という人はかなり多いと思うので、ぜひこの機会に再トライしていただきたい。

作曲家、アレンジャーとしてニューヨークで活躍中の狭間美帆は、2016年の米ダウンビート誌で「ジャズの未来を担う25人」の中に選ばれるほどのいま注目されている逸材だが、その狭間が本書で語る「ギル・エヴァンスの編曲術」は面白い。

狭間のような〝プロフェッショナル〟がジャズの編曲について説明するとなると、難しい楽理から入るものと思われがちだが、ここでの狭間は、専門的な音楽用語や音楽理論をまったく用いずにギルの作業の内容を解説している。

トロンボーンとか、すごく高い音だったりするので、ひっくり返っちゃったりもするし、安定した音としては出てないんですよ。音程も不安定になってたりとか、しかもそれをすごい小さい音で演奏しろみたいに書いてあるんです。だから、緊張しちゃってフイイイみたいな音になるんですけど、そういう音を求めてるんですよね。

「狭間美帆が語るギル・エヴァンスの編曲術」(インタビュー/文 柳樂光隆)P51より抜粋

このように狭間が平易な語り口でギルの「魔術」の核心を解き明かしていくこのインタビューは本書のハイライトのひとつといっていいだろう。

この記事と合わせて、バリトンサックス奏者吉田隆一によるPART2収録の「クールが誕生した後に——マイルス・デイヴィスとガンサー・シュラー」を読むと、ジャズの必須科目にもかかわらず、その重要さがなかなか理解されないこの時期のマイルスの音楽についての興味が深まるだろう。

そして、この時期にマイルスや彼に関わった人間たちが成しえたことが、いま、マイルスや現代のジャズを聴くうえでたいへん重要な意義を持っていたことを本書は示唆している。

まずクロード・ソーンヒルやギル・エヴァンスではなく、ガンサー・シュラーの名が記事の見出しに挙がっていることに、この記事の特色が端的に示されている。

シュラーといえば、これまでは1950年代に「ザ・サード・ストリーム・ミュージック(第三の潮流)」という、現代音楽やクラシックの要素をジャズに持ちこむ試みをしてはみたものの頭でっかちでスイングしないジャズもどきを作ってしまった残念な人物、というネガティヴな紹介のされ方が日本のジャズ界では多かった印象があるが、本章での吉田隆一や、狭間美帆の「ギル・エヴァンスの編曲術」においては、シュラーのポジティブな重要性が強調されている。

またおそらく紙数の関係で詳しい論述はないが、一時期シュラーと活動をともにしたジョン・ルイスの名前も重要人物として挙げられている。

なぜ、ガンサー・シュラーやジョン・ルイスが再評価されるべきなのか。

それは彼らが「サード・ストリーム」として試みた「ジャズでもクラシックでもない音楽」(狭間美帆)が、いま世界各地で同時発生的に営まれている最新ジャズの構造とつながっている面が多いからではないだろうか。

テーマ(アンサンブル)からソロの受け渡し、そして最後にまたテーマ(アンサンブル)に戻るというビバップ様式の限界を50年代からすでに感じていたルイスやシュラーは、アンサンブルとソロの関係が「全体とその一部」として機能する構造の作品を指向した。

ビバップにみられる「テーマはテーマ、ソロはソロ」というような、テーマ(アンサンブル)とソロの関係が分離独立したものではなく、テーマ(アンサンブル)とソロが互いに完全に補完しあうことでひとつの「曲」が生まれるという構造だ。

これはデューク・エリントンやさらに遡って「ジャズの創始者」と自称したジェリー・ロール・モートンにもつながるコンセプトだ。そして、2010年代の「現代ジャズ」と呼ばれるものの多くが、これと同じベクトルを向いているといっていいだろう。

ベテラン・ジャズファンの中には2010年代ジャズが「いまいち好きになれない」「ピンとこない」という感想を抱いている人が多いようだが、それは、そうしたジャズファンの中に『クールの誕生』にいまひとつ愛着がわかないケースが少なくないようにみえることと関連性があるのではないだろうか。

前述した現代性も備えた『クールの誕生』は、むしろ、2010年代ジャズやインディー・クラシック、ポスト・ロック〜エレクトロニカなどのプロダクトから入ろうとしている若い音楽ファンの耳のほうがしっくりくるのかもしれない。

現代のジャズにポジティブな影響を与えている『クールの誕生』とは何だったのか、本書を通してこの時代のマイルスを〝再履修〟してみるのも面白いと思う。

ジャズとはソーシャル・ミュージックだ

本書のタイトルが『MILES:Reimagined』とされたのには、ロバート・グラスパーの最新作『エブリシングス・ビューティフル 』と大きな関係がある。

このアルバムは、ドン・チードル主演・脚本・監督の映画『マイルス・アヘッド』のサウンドトラック盤を手がけたグラスパーが、それと合わせて’Reimagine’というコンセプトをもとに創り上げた、マイルスとの時空を超えたコラボ盤である。

CBSが保管しているマイルスが残したトラックをグラスパーが自由に組み合わせながら、エリカ・バドゥ、ビラル、ハイエイタス・カイヨーテ、キング、ジョン・スコフィールド、そしてスティーヴィー・ワンダーらのプレイを加えて制作された新たなオリジナル・アルバムなのだ。

本書に収められたグラスパーへのインタビューから、このアルバムの制作意図について引用しよう。

「トリビュートにはならないと思ったからね。ドンが俺に望んだのはグラスパーとマイルスのコラボ。今でもマイルスが生きていて、俺と一緒に音楽をプロデュースしているかのような形だ。だからリミックスもやりたくなかった。リミックスはすでに出来上がったものから断片を拾ってループしてヒップホップ・サウンドにすることのほうが多いだろ? それじゃ新しくない。マイルスが生きていたら、リミックスは望まないだろう。マイルスが今でも生きていたら、彼は自分の音楽を<reimagine(=再考/再創造/再生)>して欲しかったはずだ。」

「Interview:Robert Glasper」(インタビュー/文 柳樂光隆)p20より抜粋

グラスパーの言葉の中で重要なのは、ドン・チードルが「今でもマイルスが生きていて」、グラスパーと一緒に音楽を創っているようなものを求めたということだ。

ロバート・グラスパー

映画『マイルス・アヘッド』は、〝マイルスの伝記映画〟と伝えられることが多いが、史実にもとづいている個所も多いらしいものの、正しくは、フィクションだ。

1975 年からの5年間、マイルスが一時活動を停止していたこの時期にスポットがあてられ、その空白の時間にマイルスは何をしていたのか、ということをチードルが想像をめぐらせて創り上げたものなのだ。

本書の解説によると、この70年代の引退時期に、マイルスとユアン・マクレガー扮するローリングストーン誌の記者がニューヨークの街でさまざまな冒険を繰り広げる始終を、ときには50年代などの過去へとフラッシュバックしたシーンも交えながら描いているという。

そして映画は、「現代のマイルス」が登場するところで終わるという。つまり、この映画ではマイルスは今も生きていることになっているのだ。

「マイルスは過去も、そして今も生きている」——どうやらこれが、重要なテーマのようだ。

本書のドン・チードルへのインタビューでは、彼から興味深いコメントを引きだしている。映画に登場する「現代のマイルス」が着ているジャケットに〝#social music〟という文字がプリントされていたことを質問したさいの回答だ。

まず、君があのジャケットに反応してくれて嬉しいよ。まさに期待通りの反応だからね。『あ、これって今なんだ。ケンドリック・ラマーや、カマシ・ワシントン、ジャック・ホワイトたちがいる、今の音楽についての映画なんだ』っていう反応を期待していたんだよ。マイルスはこういった全ての音楽ジャンルの一部だし、僕が何よりも願っているのは、映画を観た人たちが、#social musicの意味を理解するために、マイルスについてもっと知りたい、彼の音楽をもっと聴いてみたいという気持ちになって劇場を出て行くことなんだ。

マイルスの命日を出さずに映画を終わりにしたのは、『マイルスはまだここにいる。映画の中で起こった事は、今でも続いているだ』っていう僕なりのメッセージなんだ。」

「Interview:Don Cheadle 」(インタビュー/ケイト・アーブランド 翻訳協力/飯村淳子)p15より抜粋

https://www.youtube.com/embed/ssfTNCTVT5U

Don’t call it jazz, it’s “Social Music”!(ジャズと呼ぶな、ソーシャル・ミュージックと呼べ!)

映画『マイルス・アヘッド』のトレイラー(予告編)で、チードルはこの台詞をマイルスに吐かせている。

これはじっさいにローリングストーン誌の1969年のインタビューでマイルスが語ったものだ。インタビュアーは、元ダウンビート編集部員のドン・デマイケル。このときマイルスは「ジャズは、白人にこびへつらうアンクル・トム(黒人奴隷)の言葉だ、オレは雑誌を読むまでジャズなんて言葉があることすら知らなかった」と吐き捨てたあとでこう続けている。

Miles says. It’s social music. There’s two kinds white and black, and those bourgeois spades are trying to sing white and the whites are trying to sound colored. It’s embarrassing. It’s like me wearing a dress. Blood,Sweat and Tears is embarrassing to me.They try to be so hip, they’re not.

マイルスは言う。ソーシャル・ミュージックなんだよ。この世には2つのものがある。白い音と黒い音。ブルジョワの気取った黒人たちは白っぽく歌いたがるし、白人連中は黒っぽいサウンドをやりたがる。あれは恥ずかしい。オレが(女のように)ドレスを着ているようなもんだろ。ブラッド、スウエット&ティアーズは目もあてられん。ヒップじゃないのに、ヒップに振る舞おうとしているんだからさ。(筆者訳)

このローリングストーンのインタビュー記事の全文は、このページで読むことができる。

A Rolling Stone Interview with Miles Davis

また、日本語訳は、かつて私が『GQ JAPAN』1999年12月号で中山康樹さんを監修に迎えて編集制作した約60pのマイルス・ディヴィス特集で、中山さんの妻である翻訳家中山啓子さんによる全文訳が掲載されている(『世界一のロック・バンドを作ってやる』p63-p71)。この号は古本でまだまだ入手できるし、国会図書館で読むこともできる。

この「ソーシャル・ミュージック」という言葉には、いまだに適切な日本語訳がみつからない。

たとえば穐吉敏子は「ジャズはソーシャル・ミュージックだ」ということをたびたび語っていて、それは、ジャズにおいては、ミュージシャン同士のコミュニケーション、つながりがもっとも大切であるという。

ここでのコミュニケーションとは、たんに仲良くするということではなく、ミュージシャン同士の自然発生的なやりとりから予測不可能でスリリングな緊張関係が生まれることも指していて、それがジャズの醍醐味であり、本質であるということだろう。

マイルスの「ジャズとはソーシャル・ミュージックだ」という言葉も、狭義ではこれと同じものだろう。

自分のグループのメンバーたちに可能な限りの自由を与え、彼らの創造性が可能な限り発揮される「空間」を作り、そのやりとりから生まれたものをまとめ上げたのが、リーダーとしてのマイルスの姿だったからだ。

このことは、本書PART6でも指摘されている。

「マイルスって終始、あの美意識というか、あの空間ってことだよね、究極的にはね」(原雅明)

PART6 「2016年に聴くマイルスのエレクトリック期 柳樂光隆×原雅明」p75より抜粋

ビ・バップまでの、自分の引きだしの中に保管してあるフレーズをコードに合わせてつなぎ合わせて体裁をつくろうという方法を、マイルスはある時期から拒絶した。ミュージシャンたちには無限の自由が与えられたが、その見返りとして、自分は何者であるかを問われる極限状況にマイルスは彼らを追いつめた。

それは、マイルスにとって生涯の師だったチャーリー・パーカーのあの有名な言葉を、彼の流儀でさらに突きつめたものといえるかもしれない。

If you don’t live it, it won’t come out of your horn.(自分の生き様だけを自分のホーンで鳴らすことがきる。)

そして、マイルスやチードルが語る「ジャズとはソーシャル・ミュージックだ」という言葉には、さらに根深いものが含まれてはいないだろうか。それは人種差別とかかわりがある。

巻頭のドン・チードル・インタビューの直後に、小林雅明による「人種差別とマイルス・デイヴィス」が掲載されているのは、このことを踏まえてものだろう。

1959年8月、マイルスが警官に警棒で殴られて頭部を負傷、一晩拘置所に拘留されるという事件が起きた。

ニューヨークのジャズクラブ「バードランド」に出演中だったマイルスが、公演の合間にファンの白人女性をタクシーで送り出したあと、店の前に立っていたらひとりの白人警官から「そこをどけ」と命令されたことからいざかいが起きた。

ムッとしたマイルスが警官に詰め寄ったところ、たじろいだ警官が持っていた何かを落としてしまい、それがまるでマイルスが暴力を振るったかのように見えた。 マイルスの後ろからやってきた他の警官にマイルスは警棒で殴打され、マイルスは地面に崩れ落ちる。

公務執行妨害で訴えられたものの告発は却下されたが、警察に対しての50万ドルの損害賠償訴訟には負けた。

この事件がマイルスはよほどこたえたようで、「この出来事は、オレを永遠に変えた。オレを、はるかに気難しく、冷淡な人間にしてしまった」と『マイルス・デイビス自叙伝』(マイルス・デイビス、クインシー・トループ著/中山康樹訳/JICC出版局)で語っている。

ちょうど『カインド・オブ・ブルー』の発売直後で、『スケッチ・オブ・スペイン』のレコーディングを控えているタイミングでこの事件は起きた。音楽的に成功し、富も名声も得て、彼のキャリアの絶頂にあるときだった。

頭に包帯を巻いたマイルスの写真が新聞で大々的に報じられ、その惨めな姿を世界中に晒されたことがマイルスのプライドを大きく傷つけた。

いまの私たちがこの事件から連想せざるをえないのは、2014年の夏にテキサス州ファーガソンで起きた白人警官によって丸腰の黒人青年が射殺された事件、そして2016年6月にルイジアナ州バトンルージュとテキサス州ダラスでたて続けに起きた警官による黒人射殺事件だ。

3件とも射殺された黒人たちは無実で、警官による過剰な「正当防衛」とみられるものだ。

2014年のファーガソン事件の後、全米で黒人の人権擁護を訴える運動“Black Lives Matter(黒人の命は軽くない)”が立ち上がり、デモが行なわれた。

それに触発されたケンドリック・ラマーの2015年のアルバム『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ 』は大ヒットしてグラミー賞最多5部門を受賞、「警官はオレたちを路上で殺そうとしている」と警告を発しながらも未来への希望を歌った収録曲「オールライト」は同賞の最優秀ラップ楽曲賞を獲得し、Black Lives Matter Movementsに参加する黒人の若者たちに支持された。

ケンドリック・ラマーの『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ』にも参加したロバート・グラスパーは、オリジナル・サウンドトラック『マイルス・アヘッド』の最後に収録されている「ゴーン2015」について次のように語っている。

マイルスがまだこの世にいるかのように作ることをドンは望んだ。“Gone”をインスピレーションとして取り上げたけれども、実際に取り入れたのは“Gone”という言葉だけだ。マイルスの影響が今でも残っていることを象徴する新しい音楽を作りたかったから。隠語的に、マイルスは死んでいないということも示すために身体は<gone>でも、彼はまだ俺達の中で生きているということ。そして完成した“Gone 2015”は、今の時代を象徴する音楽にもなっている。“Black Lives Matter”(黒人の人権擁護を訴えるムーヴメント)についても語っていて、今の世界を反映している。それもマイルスのトレードマークだった。彼はどの時代でも、その時その時に社会で何が起こっているのかを鏡のように自分の音楽に投影していた。もし“Gone”の制作年代が将来わからなくても、曲の内容を聞けば、2015年、2016年あたりのことだと一発でわかるはずだ。

「Interview:Robert Glasper」(インタビュー/文 柳樂光隆) p19-20より抜粋

チードルの言葉を思い出してみよう。

「『あ、これって今なんだ。ケンドリック・ラマーや、カマシ・ワシントン、ジャック・ホワイトたちがいる、今の音楽についての映画なんだ』っていう反応を期待していたんだよ。マイルスの命日を出さずに映画を終わりにしたのは、『マイルスはまだここにいる。映画の中で起こった事は、今でも続いているだ』っていう僕なりのメッセージなんだ。」

「マイルスはまだここにいる」

これが、ドン・チードルの映画『マイルス・アヘッド』、ロバート・グラスパーの『エブリンシングス・ビューティフル 』、そして柳樂光隆監修の『MILES:Reimagined』に通底するテーマだ。

「僕が何よりも願っているのは、映画を観た人たちが、#social musicの意味を理解するために、マイルスについてもっと知りたい、彼の音楽をもっと聴いてみたいという気持ちになって劇場を出て行くことなんだ」(本書p15)というドン・チードルの言葉が示唆するものは深い。

さきほど、マイルスの『ローリングストーン』誌のインタビューが中山啓子さんの翻訳によって『GQ JAPAN』に全文掲載されていると書いたが、実はこの記事には、マイルスが語ったMiles says. It’s social music.という部分は、センテンス丸ごと抜けて落ちてしまって翻訳されていない。中山康樹さんもチェックしたはずだが、なぜかカットされている。編集をしていた私も気づかなかった。

中山さんは、マイルスの「ジャズとはソーシャル・ミュージックだ」という言葉の前後にその意味がなんの説明もされていないため、そのまま訳してしまうと読者が混乱すると判断したのだろう。

この雑誌が発売された1999年当時は、このマイルスの「It’s social music」という言葉は、日本ではまったく注目されていなかった。要するに、このときはマイルスの言葉の意味の重さを受け止めきれなかったのだ。

いまだに、マイルスの「ジャズとはソーシャル・ミュージックだ」という主張について分析や解釈を試みたものは、日本語の文献ではみあたらない。海外ではどうなのだろう?

(次ページへ続く)

コメント